問1

問1(40/200)

【1】

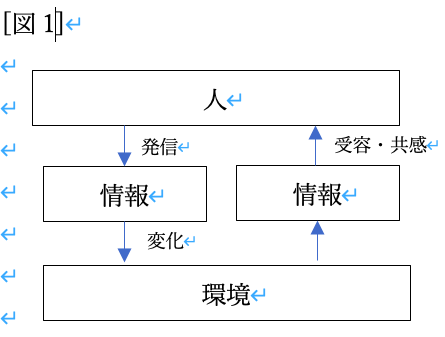

(200)(10/40)……結論5、根拠5、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1、図の場合は「人」「環境」「情報」「人間性」の関係が捉えられていれば満点、文の場合はほとんどすべての主語・対象語が「人」「環境」「情報」「人間性」になっていなければ点数半減

結論……「人」は「環境」から「情報」を受容し、その「情報」に適した「情報」を「環境」にフィードバックする共感力を「人間性」とした。

根拠……なぜなら、資料1にあるように人間は生後急速に脳が発達するため、母親以外にも多くの大人の介入を育児に際して求められるようになり、「環境」から「情報」を受容し、その「情報」に適した「情報」を「環境」にフィードバックする共感力が求められたためだ。

「人」は「環境」から「情報」を受容し、その「情報」に適した「情報」を「環境」にフィードバックする共感力を「人間性」とした。

なぜなら、資料1にあるように人間は生後急速に脳が発達するため、母親以外にも多くの大人の介入を育児に際して求められるようになり、「環境」から「情報」を受容し、その「情報」に適した「情報」を「環境」にフィードバックする共感力が求められたためだ。

(181文字)

[図1]

【2】

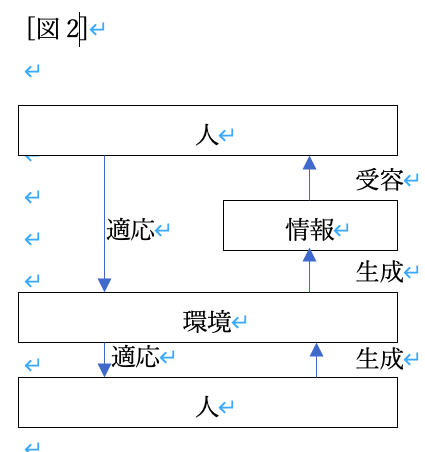

(200) (10/40) ……結論5、根拠5、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1、図の場合は「人」「環境」「情報」「人間性」の関係が捉えられていれば満点、文の場合はほとんどすべての主語・対象語が「人」「環境」「情報」「人間性」になっていなければ点数半減

結論……「人」が「情報」から学ぶことで、「環境」に適応し、「人」に対して適切に振る舞うことができるようになることを「人間性」とした。

根拠……なぜなら、資料2にあるようにロボットでさえも、「情報」を学ぶことで、環境に適応し、「人」に対し適切に振る舞うことができるようになり、「人間性」を補完することができるようになったためだ。

「人」が「情報」から学ぶことで、「環境」に適応し、「人」に対して適切に振る舞うことができるようになることを「人間性」とした。

なぜなら、資料2にあるようにロボットでさえも、「情報」を学ぶことで、環境に適応し、「人」に対し適切に振る舞うことができるようになり、「人間性」を補完することができるようになったためだ。(154文字)

[図2]

【3】

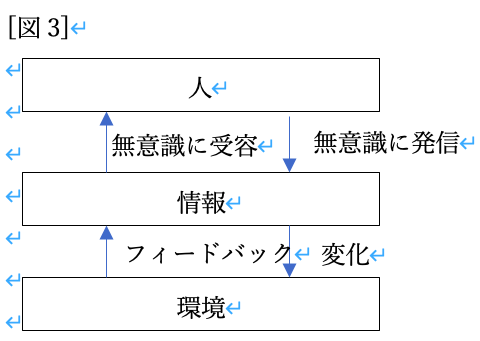

(200) (10/40) ……結論5、根拠5、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1、図の場合は「人」「環境」「情報」「人間性」の関係が捉えられていれば満点、文の場合はほとんどすべての主語・対象語が「人」「環境」「情報」「人間性」になっていなければ点数半減

結論……「人」は「環境」から「情報」を取り入れ、「人」は無意識に「環境」に「情報」を発信するという形で「環境」に変化を及ぼす形の「人間性」を持っている。

根拠……なぜなら、私達がコーヒーショップにいるときの振る舞いを考えてみればわかるように、それらはほとんどすべて無意識の行動として現れているからである。

「人」は「環境」から「情報」を取り入れ、「人」は無意識に「環境」に「情報」を発信するという形で「環境」に変化を及ぼす形の「人間性」を持っている。

なぜなら、私達がコーヒーショップにいるときの振る舞いを考えてみればわかるように、それらはほとんどすべて無意識の行動として現れているからである。(143文字)

[図3]

【4】

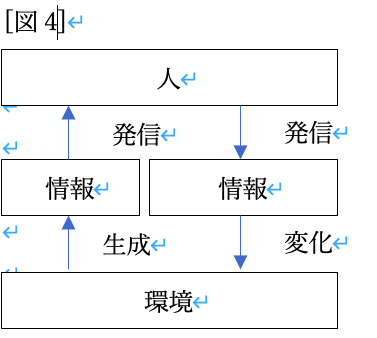

(200) (10/40) ……結論5、根拠5、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1、図の場合は「人」「環境」「情報」の関係が捉えられていれば満点、文の場合はすべての主語・対象語が「人」「環境」「情報」になっていなければ点数半減

結論……「人」は「環境」から「情報」を受容し、その情報に基づき行動を変革し、その「情報」を「環境」に提示し、「環境」そのものを変化させる「人間性」を持っている。

根拠……なぜなら、ファッションや自動車のモードチェンジに明らかなように、人は消費可能であってもモードチェンジが行われた商品については利用しないなどの形で「環境」を変化させるためだ。

「人」は「環境」から「情報」を受容し、その情報に基づき行動を変革し、その「情報」を「環境」に提示し、「環境」そのものを変化させる「人間性」を持っている。

なぜなら、ファッションや自動車のモードチェンジに明らかなように、人は消費可能であってもモードチェンジが行われた商品については利用しないなどの形で「環境」を変化させるためだ。(162文字)

[図4]

問2

……(160/200)

議論の整理

(16/160)

……資料1-5の要約→資料2

……各4、「人」「環境」「情報」「人間性」で各1、関係性が妥当でなければ-2、接続詞、体言止め、文法・漢字・送り仮名ミス-1

資料1では、「人」は「環境」から「情報」を受容し、その「情報」に適した「情報」を「環境」にフィードバックする共感力を「人間性」とした。資料2では、「人」が「情報」から学ぶことで、「環境」に適応し、「人」に対して適切に振る舞うことができるようになることを「人間性」とした。資料3・資料4では、「人」は「環境」から「情報」を取り入れ、「人」は前者では無意識、後者では意識的に「環境」に「情報」を発信するという形で「環境」に変化を及ぼす形の「人間性」を持っているとした。

問題発見

(14/160)……これから30年で起こりうる社会システムの変容に、私たちの「人間性」はどのように影響されるでしょうか?

……設問から抜け出せていれば14点、文法・漢字・送り仮名ミス-1

ここで、これから30年で起こりうる社会システムの変容に、私たちの「人間性」はどのように影響されるかについて考えたい。

論証

(100/160)……Edtech、ロボットによる人間性の創造(資料2)、反転授業、進捗管理、添削、新規性の発見、想像力

……言い分方式で、ロボットでも人間性が創造できるという立場に記述に応じて最大50、逆の立場に最大50、新規性がなければそれぞれ-10、実効性がなければそれぞれ-10、論理に緻密さがなければ(飛躍があれば)それぞれ-10、文法・漢字・送り仮名ミス-1

向こう30年で起こりうる社会システムの変容としては、教育分野におけるIT技術の導入、いわゆるEdtechの広範な範囲への普及が考えられる。資料2にあるように、ロボットによっても人間性が創造可能であるという考え方があるが、教育分野においても、たとえば教員によって熱心に作成された反転授業(個別の指導を受ける前に映像授業を受講する授業形態のこと)などは、たとえそれが限界費用ゼロで複製される授業だとしても人間性が感じられるだろう。

一方で、学習進捗管理などは「先生」という人間と課題の遂行を約束しているからこそ、その約束を守ろうとする感情が学習モチベーションにつながることもある。また、言語を問わず論文の添削や、論文における新規性の発見、他者への配慮などについての想像力は人間による指導によってしか補えない部分であるかもしれない。ただ、添削や新規性の発見という分野でさえも、人工知能によりかなり取って代わられているのも事実である。人間に最後に残された仕事としては、資料1にあるような他者への配慮が十分なされているかを検討する想像力を使うことになってくると私は考えている。

結論

(15/160)……労働集約的な人間性と、限界費用ゼロの人間性とが区別される社会に、その中で後者の競争に勝ち残れる品質の優位性と戦略・戦術を高めていく

……書けていれば5、新規性5、緻密性5、文法・漢字・送り仮名ミス-1

そうした中で、今後は他者への配慮に代表される労働集約的な人間性と、反転授業に代表され、今後は論文の添削、新規性の発見なども波及してくるであろう限界費用ゼロの人間性とが区別される社会になっていくだろう。そうした社会でまず考えるべきこととしては、限界費用ゼロの人間性を生み出せるように過酷な競争に勝ち残れる品質の優位性と戦略・戦術を高めていくことである。

吟味

(15/160)……競争に敗北した場合によりよく生きる方法を見出す必要性がある、前者に特化して生きることも選択肢

……書けていれば5、新規性5、緻密性5、文法・漢字・送り仮名ミス-1

だが、こうした競争に勝てるのはごく一部であるため、現実的な選択肢としては資料1にあるような他者への想像力を働かせ配慮を欠かさない人間としての強みをより強化し、それが活かせる立場で仕事を行うことだと考える。

資料1・2では、「人」が「情報」から学ぶことで、「環境」に適応し、「人」に対して適切に振る舞うことができるようになることを「人間性」とした。資料3・資料4では、「人」は「環境」から「情報」を取り入れ、「人」は前者では無意識、後者では意識的に「環境」に「情報」を発信するという形で「環境」に変化を及ぼす形の「人間性」を持っているとした。

ここで、これから30年で起こりうる社会システムの変容に、私たちの「人間性」はどのように影響されるかについて考えたい。

向こう30年で起こりうる社会システムの変容としては、教育分野におけるIT技術の導入、いわゆるEdtechの広範な範囲への普及が考えられる。資料2にあるように、ロボットによっても人間性が創造可能であるという考え方があるが、教育分野においても、たとえば教員によって熱心に作成された反転授業(個別の指導を受ける前に映像授業を受講する授業形態のこと)などは、たとえそれが限界費用ゼロで複製される授業だとしても人間性が感じられるだろう。

一方で、学習進捗管理などは「先生」という人間と課題の遂行を約束しているからこそ、その約束を守ろうとする感情が学習モチベーションにつながることもある。また、言語を問わず論文の添削や、論文における新規性の発見、他者への配慮などについての想像力は人間による指導によってしか補えない部分であるかもしれない。ただ、添削や新規性の発見という分野でさえも、人工知能によりかなり取って代わられているのも事実である。人間に最後に残された仕事としては、資料1にあるような他者への配慮が十分なされているかを検討する想像力を使うことになってくると私は考えている。

そうした中で、今後は他者への配慮に代表される労働集約的な人間性と、反転授業に代表され、今後は論文の添削、新規性の発見なども波及してくるであろう限界費用ゼロの人間性とが区別される社会になっていくだろう。そうした社会でまず考えるべきこととしては、限界費用ゼロの人間性を生み出せるように過酷な競争に勝ち残れる品質の優位性と戦略・戦術を高めていくことである。

だが、こうした競争に勝てるのはごく一部であるため、現実的な選択肢としては資料1にあるような他者への想像力を働かせ配慮を欠かさない人間としての強みをより強化し、それが活かせる立場で仕事を行うことだと考える。(976文字)

コメントを残す