2021慶應SFC春AO合格者の

3人に1人が毎日学習会

2023慶應SFC AOも合格者多数!

【2021慶應SFC春AO合格者シェアNo.1】

毎日学習会の

慶應SFC AO対策

毎日10分指導の

ネット家庭教師

毎日学習会は

毎日10分のオンライン指導で

勉強のサボりぐせをなくすネット家庭教師です

2021年、慶應SFCAOは大きな制度変更に直面しました

3分ビデオの導入、コロナによる面接の中止、英語提出枠……

こうした変化の中で毎日学習会では2021年の慶應SFC春AO合格者の3人に1人が毎日学習会出身という結果を残しました

その理由を今から皆様にお伝えできればと思います

まずは合格体験記を

ご覧ください

高校中退からの慶應SFC春AO合格者も

2023もSFC春AO合格者多数

この体験記を読んだら、2021春AO合格者シェア33%の秘密がわかります

私は、約10年間海外の学校に通っていました。毎日学習会は、高2の時に、両親の勧めで入会しました。最初は、毎日10分間の授業が、結構拘束される為違和感がありましたが、途中からは日課となり、毎日のフィードバックを直していきながら、前に進んできました。

海外在住の私は、林塾長ご自身が日本にいながら、海外の事に精通し、色々理解をして下さり寄り添いながら授業を進めて下さり非常に心強かったです。

毎日学習会は、講師陣が非常に素晴らしいです。

海外留学中の望月先生は、メンタル面でもサポートして頂きました。(受験生、保護者は、メンタル面も非常に大切です!!!)IELTSの試験なども具体的な指示を下さり、本当に支えとなりました。

木村先生は、いつも冷静に、深掘りの大切さを教えて下さり、上野先生には、沢山の凡ミスを救って頂きました。

先生方も、心を鬼にしてご指導にあたって下さり、心から感謝しています。

面接の集中講座では、あまりの厳しさに何度も心が折れました。しかし、その厳しい集中講座のお陰で、他の学力が伸び始め、今となっては、本当に受けて良かったと思っています。

その後、夏AOでの不合格を経験しましたが、引き続き指導を受け、冬AOで無事合格を勝ち取る事ができました。

今回の学びに大きく2つあります。

1つは、自分自身のアピールポイントや、研究に関係する内容を先生方より繰り返しまだあるはずと調べることと、自分なりの考えに調整していくことの大切さです。研究に必要な場所に実際に訪問して、調査も行いました。

もう1つは、アピールポイントや研究に関する内容を最終的に自分自身の目標に関連つけて、相手にわかりやすくまとめることの重要性でした。

合格後も、しばらく毎日学習会を続けていき、日本での必要なアプローチの方法など、具体的に学ぶつもりです。

私は、他にも、イギリスの大学に17校合格を頂きました。これは、自分自身の大きな自信に繋げて、慶応SFCでも、地に足をつけて頑張りたいです。

厳しさの中に優しさが潜む素晴らしい授業でした。

ありがとうございました。

私はイギリスのインターナショナルスクールで国際バカロレアを勉強しています。当初、卒業してからの受験を予定しておりましたが、SFC 冬AO GIGAが一時帰国せずに受験可能と知り、総合政策学部に受験することを決めました。1月の中旬に出願期限期限にも関わらず11月中旬に受験を考え始めた為、スケジュールがタイトな中、納得のいく資料を作成できるかとても不安でしたが、毎日学習会の存在を知り、SFCのAO入試情報を沢山お持ちで熟知さていながらも研究熱心で常に新しい情報をアップデートされている林先生にご指導頂きたいと思いお世話になる事にしました。

特に私はイギリスの寮生であることから時差に加え、時間の調整がとても難しい上、週一回という国際バカロレアの課題提出の忙しい時期でしたが、日時調整をしてくださった為順調に進めることができました。日本時間は早朝時間帯になりますがこの様な時間帯にご指導頂けるのは私の知る限り毎日学習会だけだと思います。

学びたい事が多くテーマをなかなか絞りきれない私でありましたが、世界の動向や日本の動向を沢山の視点からお話頂き、根気強く話し合い、SFCの教授や研究会から逆算し研究したいテーマを決めました。単なる受験の為の資料作りの時間だけでなく、いつしか私の知らない世の中の状況を伺える楽しい時間になってました。

エントリーシートの書き方や技術なら他の塾でも得る事はできますが、林先生は自分で考え、何をしたいか決める時間をじっくり下さり、納得のいくまで何度も根気強くご指導して下さいました。今となってはその時間こそ大事なんだと実感しております。そのおかげで満足のいく提出資料が出来上がり、自信を持って出願し無事合格する事ができました。

国際バカロレアの勉強や課題提出論文に加えてのSFCの書類準備はとても難しく直前に始めた為、隙間時間を活用しても睡眠が十分に取れない日々が続きましたが、どんな時間でも書類の相談に乗ってくださったことにより、常に支えて下さってる存在がいると実感し、安心してより書類に熱を注ぐことができました。冬AOはもちろん学校、国際バカロレアやSATの成績、課外活動、英語のスコアも重要ですが、提出書類や三分間ビデオが一番合格を左右する要素だと思います。毎日学習会での一対一のご指導があったからこそ得た知識で完成できた書類、動画がなければ合格は掴めなかったと思います。

単なる出願書類を作る為ではなく、これから何をしたいのかをじっくり考える貴重な時間になりました。これからSFCを受験する方、特に書類提出が多く大変ですが、最後まで頑張ってください!

1. 毎日学習会を知ったきっかけはなんですか?

AO対策塾を探しているときに、偶然YouTubeで毎日学習会の動画を見つけました。その内容は非常に充実しており、共感できる部分も多かったです。

2. 毎日学習会の体験授業をしてどこに魅力を感じましたか?

毎日学習会に入る前に、他のAO対策塾の体験授業に参加しましたが、多くは現役学生が主に指導する方針で、自分のテーマをサポートできるかどうか不安に感じていました。しかし、毎日学習会では基本的に経歴を持つ講師が指導してくれるため、技術的な難しいテーマにも対応でき、テーマ選びは非常にスムーズに進めることができました。

3. 毎日学習会でお世話になった先生とそれぞれの感想を教えてください

東大卒の近藤先生の指導は非常に役立ちました。近藤先生はとても厳しい先生で、資料作成や面接指導では、細かい点まで見てくれました。また、ただ自分の不足点を指摘するだけでなく、その解決策も一緒に分析してくれたため、書類のクオリティを合格レベルまで高めることができました。

4. 毎日学習会の合格者書類一覧は役立ちましたか?

毎日学習会では、基本的に過去の合格者の作成書類を全てクラウドで閲覧できるようになっており、いつでも合格者たちの書類を確認することができます。高品質な書類を参照しながら書類を作成することで、自分の書類の改善点も明確にすることができました。

5. 毎日学習会での志望理由書対策、自由記述対策を教えてください

私の日本語はネイティブレベルではないため、書類作成にはかなりの時間がかかりましたが、毎日10分の添削を通じて、最終的に仕上げることができました。書類作成を手伝ってくれた講師たちは、文構成から書式設定まで、細かい部分まで見てくれました。

6. 毎日学習会の面接対策について教えてください

面接対策では、毎日1時間の指導を受けました。毎日学習会の講師たちは、書類に基づいて、専門用語や研究方針などの予想問題に丁寧に対処してくれました。初めは志望理由をうまく述べられなかったり、研究計画の詳細を答えられなかったりしましたが、一週間の面接練習を通じてどんな質問にも答えられるようになりました。また、対策シートに準備していない質問も練習で多く受けましたので、その場でのメンタルや質問への対応力を鍛えることができました。実際に、本番で約70%の質問は練習時に出されたもので、突拍子もない質問にも対応できました。

7. 最後に今後の後輩たちにおすすめする毎日学習会の使い方を教えてください

最後に、後輩たちにお勧めする毎日学習会の使い方としては、指導の10分をどう利用するかが鍵で、何も準備しないと10分で得られるものは少ないですが、事前に質問を用意すると非常に充実した10分になります。

高校中退→高卒認定、中退時進研模試全国偏差値30~40台、高卒認定成績ランクB(100点中60点)、現役、夏秋AO←プロフィールです。

私は2023年3月末に毎日学習会に入塾し、そこから2日に1回の指導を基本に夏の追加補講などを受けその年の夏秋AOを受験しました。金銭的にあまり余裕がなかったことや高校中退→高卒認定からの受験だったので色々と不安もありましたが、無事合格を頂いたのでどのように毎日学習会さんが指導してくださり、私がどのようにその授業を使っていったかを書きたいと思います。

まず私の経歴やプロフィールを簡単にまとめておきます。

- 高校3年生の4月に高校を中退 ・高校の偏差値は50台前半

- 退学前最後に受けた進研模試の全国偏差値は30~40台、成績も基本的に5段階中2と3

- 高卒認定は単位免除で現代社会のみの受験、成績はB(自己採点で100点中60点でした。)

- その他留学、ooコンテストで賞を受賞、起業してxxx万円の売り上げを作った。というようなこれといった経歴はなし

このようにいわゆる進学校出身や勉強の成績が決して良いとは言えないような状況からのスタートでした。高校を辞めた理由やそこからAOを目指そうと思ったきっかけに関しては長くなるので伏せますが、メンタルを病んでいたということもあって入塾からしばらくは手付かずという状態でした。

毎日学習会での指導

SFCAOは任意提出資料といって、過去に自分がやってきた事に関する証明をする為に10個までの資料を提出し、入学後の計画や志望理由と兼ねて一次の段階で評価するという方式を取っています。何かしらの経歴やスキルを証明する資料があればそれを提出するのが最もですが、私の場合特にこれといったものもなかったので毎日学習会さんの行っている「これまで自分が少しでも触れてきたもの、興味のあるものに関しての論文を調べ、また自分でもその分野に関する論文を書いてそれを提出資料として出す。」という指導のもと資料を作っていきました。具体的にはその論文とその他志望理由などのチェックを行ってもらい、「ここはどうなのか」「ここの文章が伝わりにくい」など第三者視点からの意見を得られるという意味では資料作りにおいてとてもお世話になりました。

AO入試というものは基本的に水物で、私も多かれ少なかれ時の運に味方されていた部分はあると思います。ですが、それでもある程度の対策はすることができ、かつ自分の好きなテーマ、これまで触れてきたテーマで勝負できるというのは一般入試にはないメリットだと思います。私はよく一点集中型の人間と言われますが、そういった性格の方には非常に相性の良い入試だと思います。もし少しでも興味を持っていただいたのであれば、毎日学習会さんでは実際の授業を10日間無料で体験できるサービスがあるので利用してみる事をお勧めします。

私はカナダの高校に2年留学した後、帰国生枠で日本の大学を受験しました。毎日学習会にはSFCのGIGA入試の時よりお世話になり、夏の私立受験の際にも指導していただきました。毎日学習会の親身な指導のおかげで、私立大学は受験したすべての学部から合格をいただくことができました。

毎日学習会は自分で授業時間を設定できるため、自分のペースで勉強を進めることができました。また、ライン通話でどこからでも受講できるので、時間のロスも少なかったように思います。

そして、私が合格できたのは、何よりも先生方の親身な指導があったからだと思います。この場を借りて、感謝申し上げます。

林先生にはSFCのGIGA入試の時に大変お世話になりました。出願の締め切りの二週間前に駆け込み、AO入試のことについて何も知らない状態からのスタートでしたが、林先生は一から丁寧に先行研究の調べ方や教授の選び方、志望理由の書き方などを教えてくださいました。林先生から学んだことが、後の帰国生受験でも大いに役に立ったと感じています。

また、望月先生にも、GIGA入試の時の英語の志望理由書のチェックや、帰国生受験の時の小論文の添削などをして頂きました。望月先生は、私の小論文の良い所と直すべきところを的確に教えてくださいました。また、小論文対策のために読む本やおすすめの勉強方法など、小論文以外の勉強の相談についても親身に答えてくださいました。とても感謝しています。

近藤先生は、夏の私立受験の際に、志望理由書のチェックから、小論文の添削、面接対策など多岐に渡りサポートしてくださいました。近藤先生の論理的で的確な指摘は、いつも多くの気づきを与えてくれました。また、小論文の対策でも私の書き方の癖やしがちなミスを見抜き、改善する方法を一緒に考えてくださいました。授業中の豊富な小話や例え話も私の知らないことばかりで、とても好奇心が刺激されて面白かったのを覚えています。

このように毎日学習会の授業ではいつも新たな学びを得られるため、授業が苦になることなく、毎日楽しんで勉強を続けるができました。

最後に、私からの受験生へのアドバイスは、志望理由でとことん自分の好きなことを追求してみることです。私はすべての学部において同じテーマで志望理由を書きましたが、そのテーマが心の底から好きで、興味があったからこそ、志望理由を書いたり先行研究について調べたりすることが苦になりませんでした。そして、そのテーマについての知識を得ていくうちに、自然と面接で突っ込まれる細かい質問にも対応できるようになりました。なかなか自分の好きなことと志望理由を結びつけるのは大変だと思いますが、だからこそ毎日学習会で知識と経験の豊富な先生方のサポートを受けてみてほしいと思います。

私が毎日学習会に入会したのは、高3の6月末でした。高1の頃からSFCに入学したいと思い、部活動や生徒会、課外活動などに積極的に取り組み、高3になって準備を進めていました。しかし、SFCのAOは他大学とは違い、特殊だと聞き、個人での対策に限界を感じ、インターネットでAO対策塾を探しました。毎日学習会の他にも、いくつかの塾がありましたが、出願まで2ヶ月程度であったことと、追い込まれないとやらない性格の私には、毎日指導してくれる人がいた方が着実に準備を進められるだろうと思い、毎日学習会の体験授業を受けました。1コマ10分と言う時間に最初は不安を覚えましたが、これまでの準備で不足していた部分に気付かされ、10日間毎日よくなってきていることを実感できたので、入会を決めました。

私は元々課外活動で取り組んできたことを研究テーマにあげていたのですが、その研究テーマが独りよがりなものであることに気付かされました。というのも、先行研究をほとんど調査せず、自身の体験だけで志望理由書や自由記述を作成していたからです。そのため、命日学習会に入会してすぐ、先行研究の調査を行いました。50本ほどの文献に目を通し、自身の研究テーマについて深く理解し、少しずつ変更を加えながらも、納得のいくものにしました。

研究テーマが決まった後は、合格者書類一覧という、過去に合格された先輩方の書類を参考にしながら、書類を作成しました。毎日学習会の先生方のサポートのおかげで、自分1人では到底完成させられない書類を提出できたと感じています。また、SFC受験生向けのオンライン合宿にも参加させていただいたのですが、自分以外にも頑張っている仲間がいると感じられることも、モチベーションを保つことができた要因だと思います。

面接に関しては、最初に面接対策シートにあるテンプレ的な質問に対する答えを考え、その後先生方に自身の志望理由や任意提出書類の内容に合わせて質問していただく感じでした。先生方からは、自身が考えきれていない部分まで質問され、答えに詰まる部分も多々ありましたが、質問に対する返答を考えたり、調べたりすることで、自身の志望理由についてより深く考え、研究テーマについてより理解することができました。面接本番に違う質問がされた際も、その際に調べたことを活かせたと感じています。私は1次試験合格後は毎日1時間面接対策をしていました。本番の面接は30分程度ですが、ずっと頭をフル回転させる、アドリブをするということは難しいと思うので、ある程度質問とその答えを考えておくということが大切だと思います。また、予想していない質問にも適切に返答する必要があるので、毎日面接練習を行って、言葉に詰まらないようにできたことが良かったと思います。当日は緊張しましたが、それまでの面接練習の成果を発揮できたと感じています。

私は毎日学習会に入会しなければ、1次試験すら合格できなかったかもしれないと思うほど、今考えれば恥ずかしい提出書類を作成していました。2ヶ月間という短期間で、納得のいくものを作成するサポートをしていただいた先生方に感謝しています。未だに、自身がSFCに入学するという実感はありませんが、キャンパスライフを楽しみたいと思います。そして、皆さんとSFCでお会いできることを楽しみにしています。

SFC生の先輩が周りに多くいたこともあり、中学生の頃からSFCという楽しい大学がある、ということは知っていました。高校3年時には海外大学を志望していたため、その滑り止め、もしくは日本の高校卒業後の暇つぶしとしてSFCを受けることになり、某大手塾などのデータベースなどは読んでいたものの(友人の紹介で無料で某大手塾の小論文講座をこっそりとっていたのがバレ、色々問題になるも、SFC合格を伝えるとなぜか、僕の写真を宣材に使い、自分たちの実績かの如く振る舞い始めた某◯◯◯塾)本格的な学問的探究はしてこなかったため、SFCのAOとは何ぞや、という状態でした。SFCのAOについていろいろ調べている中でYouTubeで毎日学習会の動画を見つけ、知りました。

体験授業では、毎日電話がかかってくるというタスクが思ったより辛いなと感じると同時に、これを日常の中に取り入れ、探究を続ければ自分が成長できるな、と思いました。

そんな中、毎日学習会の深夜の座談会に参加し、色々勉強させてもらった上で、入塾を決意しました。志望理由書の訂正と書き直しから始まり、それをギリギリまでやっていました。夏休みをかけ、任意提出資料を作成し、なんとか出願に間に合ったという感じです。その資料作成の際に、毎日学習会の先輩のフォーマットを参考にしたり、大型の論文を1本提出するというやり方を採用したりなど、毎日学習会の影響を強く受けました。先輩の資料の例や、講習では同じ塾生の資料などを見ることができ、自分の資料を相対化することで、客観的にわかりやすい資料の完成につながるな、と思いました。前に指摘された点を、次の日に直し、次の日にはさらに改善していくというPDCAサイクルを踏めば、個人的には基本的に国内のAO入試で受からないところは無いと思います。

林先生

豊富な知見から、テーマに際した情報や論点を多くもらい、論文作成の際にはとても役に立ちました。また、AO入試やSFCに精通している先生でもあったので、相談の答えが解像度高く明確でした。

望月先生

終始指摘の仕方がとても優しかったです。結論ファーストの話し方をしてくれたので、1日1日のプロセスがわかりやすかったので、やるべきことが明確になりました。

木村先生

教授的な視点で、資料を確認してくださったため、自分では得られなかった視点や、説得度や十分性の確認をするきっかけを多く与えてくれました。

学問的探究という日常的な高校生生活ではあまり触れることない行為に挑戦する、という試みは精神的にも肉体的にも疲弊する部分があります。その中で、他の受験生を圧倒する個の力を磨けるのが毎日学習会です。僕の場合はSFCのAOでの対策でしたが、他大学のAOに関する対策でもベースは同じで、毎日自己研磨を重ねアウトプットしていくという作業の継続に他ならないと思います。論文執筆の過程では、ルールや、内容のチェックが入り、自分でも振り返るとびっくりするような論文が気付けば書き上がっています。それは、今後の人生にとっても大きな自信になると思います。

面接対策では、想定されるすべての質問について深く模擬面接が行われ、詰められながらもその答えを探っていくというプロセスを経て、ぶっちゃけ本番前は精神的に余裕でした。また、面接を今振り返ると、資料を毎日学習会できちんと作り込めば、圧迫面接されることはないんだな、とホッとしたことを思い出しました。毎日学習会の夏合宿(鬼の80時間講習)にて、何度も言われていた言葉で「落ちても後悔のないくらいやりきる」や「SFCが喉から手が出るほど欲しがる人材になる」などを今でも覚えています。

これを読んでいる毎日学習会への入塾を迷っている受験生や親御さんがいらっしゃるのならば、入塾することを強くお勧めします。毎日学習会では、先生方の意見を大いに参考にしながらも、「独自性」を大事にしてほしいと思います。AO入試が当たり前になっていく受験会で、独自性がない受験生は、いくら経歴があっても教授の目につかないでしょう。自分の人生全てを振り返り、感じたこと、経験、学んだことなど、人と違うところはどこか、という部分を能動的に探していく作業は、毎日学習会の外で自分がしなければいけないことであり、それができれば、合格に限りなく近づくと思います。

不安で辛いこともあると思いますが、頑張ってください〜^_^

私は留学中に受験をしたため、毎日学習会は毎日10分とスキマ時間でできるので私には学校の勉強との両立ができてとても良い環境でした。

まず書類では主に任意提出書類について色々と教えて頂きました。研究内容が決まるまでかなり時間がかかり焦る時もありましたが、毎日自分の興味のあることを調べていく中で明確になりました。毎日学習会では毎日添削して頂けるためすぐに疑問が解消できて着実に成果を実感できました。

一次通過後からの1週間程は疑似面接をして実際の面接に向けての対策をしました。初めは緊張から志望理由を思う通りに説明できなかったり、研究内容の具体的な質問には詰まってしまったり私が思っているより面接はかなり難しいことを実感しました。しかし毎日やっていく中で自信を持って的確に研究テーマについて説明できるようになりました。この一週間で私はかなり面接に対する能力が向上したと思います。そのため、本番では自信を持って私の大学や研究に対する熱意、これまでの学校生活について話すことが出来ました。

面接後から合格発表までの3日間はとても長く感じましたし、かなり緊張しました。合格することができた時はとても嬉しかったです。これからも今まで私が調べてきた研究テーマをさらに研究し続けようと思いました。

塾長をはじめ、様々な先生の方に教えて貰ったことで多方面から自分のテーマと向き合うことができました。本当にありがとうございました。

まず、毎日学習会と出会うまでの経緯をお話しします。私は中国留学から帰ってきた後、毎日学習会とは別の塾で春AOの準備をしていました。その塾の先生の指導の下で、ある程度研究テーマも決まり、志望理由書を書いて自由記述の作成に取り掛かろうとしていましたが、先生の指導方法に不安を覚え、どこか専門的に指導してくれる塾はないかとオンライン上で探していたところ、毎日学習会に出会いました。申し込んでからあまりに迅速な対応で、授業が10分間だけというのもあって少し不安でしたが、私は気づいたら毎日そのわずか10分間のために莫大な時間をかけて準備ができるようになっていました。そこが他の塾とは違った毎日学習会の最大の魅力だと感じています。

次に書類提出までの経緯をお話しします。私が毎日学習会に入ったのは出願日から数えて一か月半前でした。先生方に志望理由書に書いてある研究テーマについて細かくご指摘をいただき、もう一度自分の中国での体験を分析したり、50本以上の文献を読んだりして何度も研究テーマを練り直しました。私が自分の研究テーマを確立させたのは、出願日から数えて20日ほど前です。それからは、時に寝食を忘れるほど書類作成に没頭し、なんとか出願日までにすべての書類を完成させました。当時は書類を完成できるか本当に不安で焦っていましたが、毎日学習会の先生や林塾長の真摯に生徒と向き合うような指導があったからこそ、自分が本当にやりたい研究テーマを見つけ、満足のいく書類を完成させることができたと思っています。

最後に面接日までの経緯と当日の様子をお話しします。書類を出し終わった当日から面接対策シートの記入に取り掛かかると同時に、自分の研究テーマに関する文献や研究会の先生方の本などを読んで知識を増やしていきました。毎日学習会の先生方が私の研究内容に関して突っ込まれそうな点を指摘してくださり、その対策も進めていきました。そして書類審査の結果で合格が出た後、すぐに面接の模擬練習を始めました。初めの頃は面接対策シートに書いたことを把握しきれていないこともあり、質問に対する回答に詰まることが多々ありましたが、先生方が毎回フィードバックを詳細にしてくれたおかげで、自分の改善すべき点や研究内容について突き詰めるべき点がよくわかりました。私は林塾長と対面で練習を行ったり、自分の研究テーマを面接日の前夜まで突き詰めたりして、とにかく準備を万全にしました。そのおかげで、面接当日は緊張していましたが、予想外の質問に対しても言葉に詰まることなく自分の意見を主張できたと思っています。三人の面接官は私が聞いていたように、一人は中立的な立場、一人は肯定的な立場で、一人は少し厳しい立場の先生でした。自分の回答したものが面接官の望むものであったのか合格発表日まで非常に不安でしたが、合格の二文字を見た瞬間、飛び上がらんばかりの喜びでした。私は中国留学という少し異例な経歴の持ち主ではありますが、毎日学習会と出会うことがなければうまく中国での経験を踏まえてやりたい研究を見つけることができなかったと思います。自分は何度も諦めそうになりましたが、不屈の精神で合格をつかみ取ることができました。これから慶應SFCの受験を考えている人たちを応援します。

私は、千葉県の名門進学校に進学したものの、在学中の成績があまり芳しくなく、また在学中に起業に熱中したこともあり、大学受験はせずにそのまま自分の会社を高校卒業後も経営しつづけてきました。

売上は順調に伸び、私一人が生活するのには十分以上の結果を出すことが出来ましたが、ふと我が身を顧みたときに、やはり大学に行っていないがゆえの限界を感じることも多々ありました。

そこで、私が経営する会社はマーケティングに特化した会社なのですが、大学でしっかりマーケティングを学び直したいという気持ちが強まり、ベンチャーの聖地と言われる慶應SFCを目指すことにしました。

毎日学習会を最初に知ったのは、私の母親が紹介してくれたのがきっかけです。最初は毎日10分でAOで合格できるなどというのはうさんくさいと思い、塾長と話すことすら嫌がっていましたが、最終的には多忙な仕事の中で多くの時間を取ることは難しく、大学に進学するのであればAO入試が現実的な選択肢であると考え直し、しぶしぶ塾長とお話することになりました。

塾長とお話をする中で、他の先生も紹介してくださり、まさにチーム戦で私のAO入試を支えてくださる体制が取れました。林塾長は私がマーケティングの企業を経営し、ある程度以上の売上利益を出していることに着目し、高校時代の勉強の失敗についてではなく、むしろ起業の成功について強調するようにという指導をしてくださいました。林塾長は去年日本で一番売れたWebマーケティングの本である「ファンダメンタルズテクニカルマーケティング」の編集協力者でもあり、まさにマーケティングの専門家であるということが私にとっては非常にありがたかったです。

また、東大卒の近藤先生やトルコの大学院に留学中にSFC卒業生である望月先生など、まさに専門家集団といえるSFC AO対策のチームが私の書類通過から面接までをしっかりサポートしてくれました。

面接で合格したことは、私にとって寝耳に水であり、大変驚くべきことでしたが、最初の授業で林先生に「安物のスーツではなくオーダーメイドのスーツを買うように」とお叱りを受け、即スーツを揃えました。日々叱咤激励されながら長時間の面接練習をこなしたことで本番でも自分のいいたかったことが言えるようになりました。またオーダーメイドのスーツを買ったことも自信に繋がったと思います。

合格した今でも、正直自分が慶應に入ったという実感はありません。私は会社経営者でもあるので日々忙しいタイムスケジュールの中での通学になりますが、少し遅れた大学入学を楽しみたいと思います。

私は2021年の1月ごろにSFCの環境情報学部のAO入試を目標に母に勧められて毎日学習会に入塾しました。自分は二日に一回添削指導をして頂く形で進めていって、9月ごろには10日間の合宿にも参加させていただきました。結果は不合格でした。その次の冬GIGA入試も不合格。かなりメンタルがやられたのですが、やはり自分の研究したいことはここでしか出来ないと気を改めて一年後のGIGA入試に出願をし、合格を果たすことが出来ました。今回は浪人生活の一年間で私が何をしたか、そして、どのように毎日学習会が今回の合格に導いてくれたかを書きたいと思います。

浪人生活

まず私はSFCはAO入試を全て英語で出しています、なぜなら高校がインターナショナルスクールで自分は英語を喋れるのが数少ない自分の魅力だと思ったからです。かなり早い段階から研究テーマも決めていて、合格をするまで一度もテーマを変えようとは思いませんでした。テーマを何度も変えて合格した人もいますが、私はこの世の全ての物に問題点があると思っていて、その物に問題点が見出せないのであれば、まだそのテーマをしっかり知れていないと考え、一度も変えませんでした。実際、始めて出願をした時と今では自分のテーマである「緊急アラートの強化」に対する専門知識は飛躍的に伸びています。それは浪人生活中に日本の災害に関する資料はもちろん、外国の研究なども調べ、今先行研究されている問題点にほとんど目を通して新しい問題点を見つけたからです。

テーマを研究する他にも、この問題点を解決するためにはプログラミング能力が必要なので、COURSERAでミシガン大学やグーグルのプログラミングコースを取りました。(7日間でコースを終わらせれば無料で証明書が頂けるのでとてもおすすめです)次に、私は知り合いのYouTuberの元で仕事をしたり、CMの編集などをしました。これは自分が動画編集が好きであることと、自分のテーマが映像と直結していた事から映像系のしっかりとした実績を作らないといけないと思ったからです。やはり、企業と仕事をするというのは大きく、今回の合格に大きく関わっていると思います。

毎日学習会の資料作り

浪人生活中に自分が怠っていたベースはかなり作れたと思ったのですが、実際一番つまずいたのは資料作りでした。頭の中ではしっかりとしたイメージがあるのに、資料には落とし込めないというのが一番苦しかったです。ここで助けになったのが毎日学習会です。浪人中は毎日学習会に在籍していなかったのですが、入塾した時に頂いた合格生の資料などを元に、自分の資料を比べることができ、第三者の視点から自分の資料を見直すことが出来ました。他にも、過去に毎日学習会の先生方から頂いたアドバイスのメモなどを読み直し、毎日学習会は抜けた後でも合格に導いてくれるような塾でした。

攻略本の無いゲーム

AO入試は合格基準が不明瞭です、落ちたときは点数がはっきり見える一般選抜より対策は難しく、メンタルに来ると思います。ゲームが好きなのでゲームで例えると、AO入試というのは攻略本が無いゲームだと思います。正解は無く、何か月も頑張って作り上げた最強の装備(資料)で挑まないと負けてしまうというものです。皆さんも毎日学習会で装備を見てもらいましょう、上手く利用すれば最強の装備が手に入ります。

私は高校3年の4月にSFCの環境情報学部を志望し、毎日学習会に入塾しました。正直、入塾当時から一次試験に受かるまでは自分が慶應大学に、SFCに受かるとは全く思っておらず、毎日不安になって泣いたり、これでいいのかなと思いながら出願書類を作っていました。今SFCを志望するか迷っている人や不安な人もいるかと思います。でも、大丈夫です!私も実績などは全くと言っていいほどなかったし、周りにSFCを受ける人もいない状態からスタートを切りました。今回は、私がSFCに合格するうえで大事だと思うことを書かせていただこうと思います。

まず、テーマ決めに関しては、自分が小さいころからやっていて好きなことと自分が興味のある社会問題やこれがあればもっと世の中が良くなるなと思うものを組み合わせる、というのがおすすめです。このやり方がおすすめな理由があって、このやり方でテーマ決めをすると、自分が今まで好きでやってきたことすべてを実績にすることができます!実績がないと思って悩んでいた人もちょっと勇気が出てきた?のではないでしょうか。また、それが今まで誰もやったことがないことであるというのも大事です。誰もやったことがないことをやる、というのはそれだけで価値があるし、SFCが求めているところだと思います。

次に、自分でやる研究についてです。毎日学習会では任意提出書類の1つとして自分でできる研究をしてそれを論文形式でまとめることをおすすめされます。私もこのやり方で任意提出資料の1つを作りました。この中では今までされている研究をグーグルスカラーなどですみずみまで調べてまとめることと、自分でやる研究は今までされていないことが分かったうえで、自分で動くことです。そして、誰かに協力してもらうことが必要ならば、誰かに協力してもらうのが一番いいと思います。ここで必ずしも成果が出る必要はありません。成果が出てしまうとSFCでやることがなくなってしまうので…(笑)

それから、提出する資料についてです。志望理由書や自由記述がもちろん一番大事だとは思いますが、私は任意提出資料について書かせていただきます。任意提出資料は自分が今までやってきたことや自分の人柄や考え方などを伝えるのに一番最適な資料です。ぜひここはこだわって作ってほしいと思います。具体的には、文章だけでなく写真も使ったり、デザインを自分らしいものにしてみたり、今までやってきたことで自分が心に残っているエピソードがあればそれを書くのもいいと思います。志望理由書や自由記述はある程度書くことが限定されてきますが、任意提出資料は本当に何でもありです。自分がいいと思ったことや思いついたことはとことんやってみるべきだと思います。少し話がそれますが、私は任意提出資料で今までやったことを書いていく中で自分について知ることができたのがとても楽しかったし、よかったと思っています。普通の大学受験ではできないことだと思うので自分を深く知ることをぜひ楽しんでほしいです。

そして、二次試験の面接についてです。一言、本当に緊張すると思います。私も緊張しすぎて最初に志望理由を言うときはあり得ないくらいに噛んでしまいました(笑)。面接で大事なことはきちんと準備をしたうえで仲のいい先輩や先生とおしゃべりするくらいの感覚で自分の言葉で、自分の言いかたで面接官の教授と話すことです。面接官の教授の方は本当に丁寧に話を聞いてくださいますし、すべての資料を覚えているのではないかというくらい受験生に興味を持っておられます。だから、あんまり固くならずに自分の思いを伝えることができれば大丈夫だと思います。 最後に、SFCの受験を通して、言いたいことがあります。正直、きついなと思ったり、逃げ出したくなることは多いです。当たり前です、日本で最高峰に厳しいAO入試に挑んでいるのだから。つらいな、と思ったらまずはSFCを受験しようと思った自分を、今まで頑張ってきた自分をほめてあげてください。きっと大丈夫、今自分が考えていることややっていることは良い結果になってもならなくても未来の自分につながっていきます。自分を信じて、頑張る皆さんを応援しています!

私は2022年4月から毎日学習会に入会し、研究レポートのアドバイスや志望理由書の添削等をしていただき、約半年間対策した結果、現役で総合政策学部に合格することができました。

インターネットでAO対策塾を探していた際に毎日学習会を知り、最初は10分という短い時間に不安に思ったこともありました。しかし実際に10日間体験をさせてもらったことで、10分でも質の高い指導ができ、また複数の先生から指導してもらえるため色んな視点からの意見が得られることに魅力を感じたので、入会を決めました。長期戦である受験を、10分という小さな区間で区切ることで、目標が明確になりやる気が出ます。また毎日あるのでサボることができないため効率も大変良かったです。さらにSFCだけでなく、他に併願している大学の提出資料等の指導もしてくださり大変助かりました。

ここで自分の経験からいくつかアドバイスをさせていただきます。

まずは、志望理由や研究などの基本となるテーマ設定です。それは必ずしも誰もが知っている、よく新聞に取り上げられる世界規模の課題でなくても良いです。解決しなければどのような悪影響があるのか、解決すると誰にどのような利益があるのか、また自分の研究は先行研究とはどこが異なるのかがはっきりしていれば、どんなテーマでも研究する価値は十分にあると思います。むしろあまり知られていない社会課題は、他の人と差をつけるチャンスでもあります。

次に自由記述や任意提出資料です。

自由記述は志望理由をわかりやすく表し、そして図表や写真などを使用することをおすすめします。また志望理由で書き切れなかったことを自由記述で補うことも可能です。

任意提出資料は、これまで取り組んできたこと、そこから学んだことなどを簡潔にまとめると良いと思います。

最後に面接対策です。これは私が毎日学習会の先生から指摘されたことでもありますが、暗記した原稿を棒読みするのではなく、フランクに、そして感情を込めることが大切です。もちろん論理的に説得しなければならない部分もありますが、面接官も人間ですので、表情の変化や話す際に抑揚をつけるなどして、共感を求めることも大切だと思います。また面接を教授と意見交換する場所と捉えてみることで、緊張が解かれるのかもしれません。

一般であれAOであれ、受験は決して楽なものではありません。悔いを残さないように頑張ってください。これから受験される方の合格をお祈りします。

私がSFCを志望したのは高3の7月のことでした。その後毎日学習会に入塾し、10日間の合宿にも参加した結果、無事現役合格を果たすことができました。今回ここでは試験までにやったほうがいいと感じたことを自分なりに書かせていただこうと思います。

まずSFCを目指す上で大切なものは時間です。早く体験・入塾した人ほど決める時間が多いわけですが、思ってる以上にこれは後々効いてきます。私は出だしが遅れたため、とても苦労しました。もちろん一ヶ月で資料を揃えようと思えば揃えれますし受かる確率は全然あると思います。ですが、やはり早く入れば入るほど確率は上がります。

また研究テーマを決めていく上ではまず、自分の中でとても興味のある事を考えてみてください。それは概念でも構いません。私の場合はざっくり「虫」でした。 その上で自分の経験してきた・感じてきた中で こんなものがあったら今の世の中はもっと良くなるだろうと思うものを考えてみてください。SFCのテーマで大事になってくるのはなぜ自分がやる必要があるのか・なぜその研究が必要なのかです。それは自分の経験や人生・実績が関係してくると思います。私の場合は過去の経験を生かし「虫取りを使って子どもの社会問題を解決したい」というものでした。

次に先行研究を調べつつ、どんな研究が必要になるのか、どんな学問を学ぶ必要になるのかを考えてください。 同じような先行研究があった場合は毎日学習会の先生と相談して変えるか検討してみるべきです。また必要になってくるであろう研究・学問を行うためにSFCをどう活かすのかを考えてみてください。

次に必要な事は実際に自分で動いてみる、ということです。論文の書き方やポイントなどは先生に聞けば教えてくださるのでそれを参考に自分で計画してみると良いでしょう。

次に提出する資料のポイントを答えていきたいと思います。

志望理由書ではなぜその研究が必要なのかなぜその研究がSFCでなければならないのかそしてSFCで自分がどのような研究を行い、どのような世界を実現していくのかを書けば良いと思います。

自由記述に関しては見た人が自分の個性・色・強みをわかってくれるようなもの出しましょう。 例えば私の場合は虫の研究だったため自由記述では背景を地図にしたりテーマの周りに虫のイラストを設置するなど、一目で自然だとわかる記述書にしました。 過去の合格者の自由記述も見ると良いとは思いますが 真似をしてしまうと自分の個性を出せなくなってしまうのであくまでも参考程度で必要なポイントのみを抑え、自分独自の自由記述書を作ってください。

そして3分動画ではうまく見せるための編集は思っているほど必要ではありません。最低限の編集があれば良いと思います。(詳しくは林塾長のyoutubeをご覧ください。編集初心者の私でも5時間程度で出来ました)見た目を良くする小細工よりもとにかく自分の気持ち・情熱・研究を伝えることを意識しましょう。

任意提出資料は自分のやってきたことや論文などをまとめてみてください。

面接では最初は緊張するかもしれませんが教授もあくまで面接をしているだけなので 自分の研究、考えをそのまま伝えてください。むしろ、慶応の教授とお話をする機会など数少ないと思いますので楽しみにしてみて下さい。

毎日学習会ではあくまでも自分が主体です。先生が研究テーマを持ってきてくれることも論文をわかりやすくまとめてくれるなんてこともありません。自分が動き自分で調べそこでわからないことや進め方に対してどうしようもない部分で長年の経験と知識を持ったプロの意見を聞くためにあると考えてください。毎日学習会は研究で行き詰まったときの解決方法、改善点、現在の問題点、今後の発展の仕方などをとても的確に教えてくれる場所です。そのため、ある程度自分で進めていく力が必要です。しかし、その力を持った方達だけが入る場所とも思いません。私はどちらかと言うとおんぶに抱っこ側の人間だったと思います。しかし人に作ってもらった資料で通ったとしても必ず面接でボロが出ます。それらのボロを出さないためにもこの毎日学習会は自分で調べ、自分で考える練習する場だと考えます。

最後にSFCのaoは決して楽なものではありません。ですが全力を出せばどんな人でも可能性は絶対にあります。逆に言えばどんな人でも受かると言う保証は絶対にありません。最後まで油断をする必要も落胆をする必要もありません。 もし合格したのであればそれはとても素晴らしい経験になると思います。ですが残念な結果になったとしてもこの頑張りは必ず今後の自分の人生に生きてくると思います。最後まで希望を忘れず、自分自身の色を出し切ってぜひともSFCに受かってほしいと思います。 皆様の幸せを祈っております。

皆さん、こんにちは。さて今この合格体験記をご覧になっている皆さんはどういう心境でしょうか。毎日学習会がどんなものか知りたい?どんな人が合格しているのか知りたい?まあ、時期や状況によって心境はだいぶ変わってくるとは思います。

ですか、入塾を検討している方で一番知りたいのは「毎日学習会に入会したらS F Cに合格できるのか。」だと思います。なぜなら私もそうだったからです。私は高3の春から徐々に準備はしていたものの本当にこれで合格を掴み取ることが出来るのか。ずっと不安でした。深夜不安になり、ひたすらSFCで検索をかけていた時に出てきたのが「毎日学習会」でした。何が入会を後押ししたか、それはSFCを不合格になる恐怖と焦りからです。おそらくこの感情は皆さんもあると思います。

私も夏の間はこの不安に押しつぶされそうでした。私は夏の合宿に参加したのですが、自分の考えや意見はあったものの、書類はほぼ0からのスタートでした。合宿に参加している人たちは私から見たら凄い人たちばかりで、こんなに凄い人たちと競うことになると知り、毎日焦って、睡眠時間を削りながら作業していました。その代償で最終日あたりは作業効率が下がりまくりました。睡眠時間が短いせいか情緒不安定になり、先生の指摘コメントで毎日のように泣いていた気がします笑

先生によってコメントしてくるところ、言い方は様々で合う、合わないが出てくると思います。しかしそのコメントにも論理的に反論し説得できるくらいになってください。論理的に反論、説得できるということはそれくらい自分の意見をしっかり持っていると考えていいと思います。

前置きが長くなりましたが、皆さんの最大の問い「この塾に入れば合格できるのか。」に私個人の意見をお伝えしましょう。「自分次第」としか言えません。私は綺麗事を皆さんにお伝えするつもりは一切ないです。これが現実です。そもそも塾の先生の言うことを全て聞いて合格は出来ませんし、だからといって自分の意見や理想を独りよがりに書いていても合格は難しいでしょう。やはりそれを現実的にするのはいろんな人の意見が必要になってきます。そのために上手く塾を利用しましょう、そしてこの上手く利用できる人がSFC合格にグッと距離が近づくと思います。おそらく塾を上手く活用できる人はSFCも上手く活用できると思うからです。

総合型選抜(AO)の一番難しいところは合格基準が不明瞭なところです。その分不安も大きくなると思います、おそらくこの体験記を見ている人もそうでしょう。でも皆さんはしっかり調べてここに辿り着いている、少しずつ合格に向けて進めています。私は出願の時にこれで落ちても自分の意見を突き通したから後悔はないと思うところまでやりました。どんなに迷っても決めるのは自分です、そして最後に信じられるのも自分です。

みなさんとSFCのキャンパスでお会いできることを心から楽しみにしています。

私が毎日学習会に入ったきっかけは、AO入試と一般を両立し、慶應大学に合格する事が目標でした。そこで私は予備校に通っていたため、AOにはあまりお金や時間を割くことに抵抗がありました。そこでネットでできる環境を求めていったところ毎日学習会があり、そこに決めました。

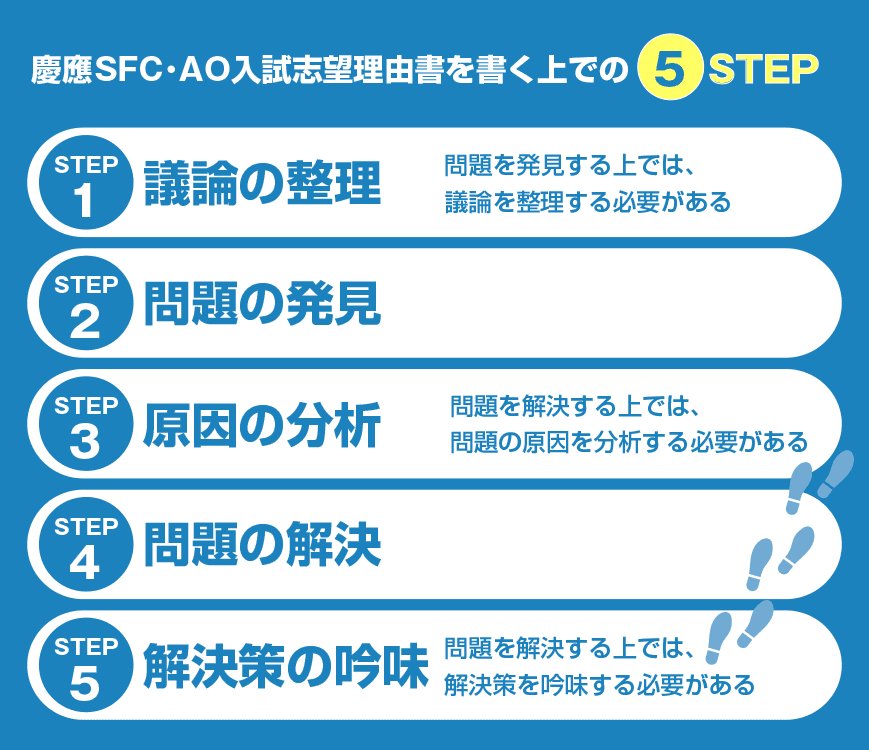

志望理由を書く上で気をつけたこと

構成 大学でやりたいテーマの研究→テーマにいたるきっかけ→問題発見→原因分析→解決策→解決の吟味→研究会でやりたいこと→大学でやりたいテーマの研究について再度書く ということをしました。

テーマ選びが合否をわける

私はテーマを選ぶのに2週間ほど時間をかけました。私は他の合格者のようにプログラミングや留学、独自の研究を進めているわけでもありませんでした。なので私は新しい視点を持ってその研究を進めていくということを意識して取り組みました。なので個性的なテーマになり合否に大きく影響したと思っています。

自由記述を書く上で気をつけたこと

自由記述は画像をのせてシンプルにし、文字を少なくする事を意識しました。

構成としては自己紹介→取り組みたい研究テーマの詳細→学習計画という順番で書きました。

SFCはあくまで総合評価なので自己紹介には成績、英語資格、部活動、研究に関する活動を簡単にまとめました。

任意提出書類

私は時間に迫られていたため、任意提出書類には研究を進めていく上で使った先行論文を要約したり、今までの活動実績に関する写真などを載せました。あくまで任意提出書類は任意なので私は志望理由、自由記述、3分ビデオに全力を注ぐことを意識しました。

3分ビデオで気をつけたこと

とにかく要点だけをまとめました。コマふり表をつくったり、スライドをわかりやすくしたりなどして、中学生が見てもわかるようにつくりました。

SFCのAOを受けて変わったこと

私はSFCのAOを出願したときほかの合格者の書類などを見せてもらったところ、書類の完成度が合格者に劣っているという自覚があったため、提出はしたものの、SFCAOは自分には向いてないと思い、辞める決断をしました。その際、先生からAO入試は自分でハンドルを持つ、誰かがやって責任をとるもんじゃないよ?と言われ考えさせられました。ここで私はSFCAOは諦めてFIT入試に向けて対策をし、自分のハンドルを持って作業を進めていきました。しかし、一次の合否で書類通過し、気が動転しました。ですが、もうその頃には自分のハンドルを持っていたので、自分の今やるべきことをやりました。それに先生方の的確なアドバイスも加わり、一次合格から面接までは人生をかけて死ぬ覚悟で挑みました。その結果、合格を頂くことができました。

最後に

私は春AOで受かりましたが、一般とAOを両立させるのはとてもきつかったです。毎日、厳しい指摘をもらいそれに対して明日までに考えておくというのは想像以上にきつかったです。それでもこの両立を出来たのは毎日10分という継続、先生の質、があったからだと思っています。浪人生でもAO入試を諦めたくない人は毎日学習会でやってみてください。結果はついてくると思います。

私は中学時代に不登校を経験しており、全日制に馴染める自信が無く、通信制の高校に通っていました。高校在学中は、もともと興味のあったプログラミングに熱中し、モバイルアプリケーションの開発やWeb制作などに没頭し、更には技術力などを競うハッカソンに出場するなどして実績を積み上げてきました。

この実績ならAO入試で大学に入学出来ると思い立って、高校三年生の現役の時に、SFCではない他大学に出願しました。しかし、試験内容の小論文と面接で思ったような実力を出せず、結果は不合格でした。更に、SFCの一般入試にも挑戦しましたが、小論文対策が分からず、これも不合格でした。

このように私の現役時の受験は不合格という結果で終わってしまい、1年間はのんびり仕事したり、プログラミング関係のイベントに参加したりと、自分のペースで気ままに過ごしていました。

ある時、知人から浪人生でもSFCのAOに出願出来るというお話を聞き、とても驚いたと同時に、環境情報学部を受験することを決めました。資料作成にあたって、小論文のような文章を書く能力がないことは自分でも分かっていたので、とても頭を抱えていました。

そんな時に、毎日学習会を見つけ、まずは10日間の無料相談を行ったところ、的確な指導の上に、料金がとてもリーズナブルであることから、この毎日学習会に入会することを決めました。

最初は、毎日10分間の指導だけで大丈夫なのか?と不安でしたが、毎日の授業によって、昨日よりも進捗を出さないといけないという気持ちの変化につながり、AO対策が習慣化しました。更には、林先生や東大出身の先生をはじめ、現役SFC生の的確な指導もあり、志望理由から研究内容まで具体性を持たせて資料の作成をすることができました。

出願締切の10日前からは、合宿にも参加しました。いつもの的確な指導が10日間もあり、自由記述やプレゼンテーションビデオ、任意提出資料の全ての資料が満足のいくクオリティで作成し出願することが出来ました。

その後、なんとか1次試験を突破することができ、2次試験の面接を行うことになりました。しかし、現役時に受けた面接試験で苦い経験があり、2次試験を突破できるか不安でした。そこで、毎日学習会に毎日1時間×8日間の面接対策をお願いし、多角的な視点で面接対策をしていただき、専門分野ではない教授にどう伝えたら分かりやすいのかを意識して対策することができました。

面接が、コロナの影響もありオンライン上で面接を行うことになったのですが、私の面接開始時間ギリギリまで対策していただき、緊張がほぐれた万全の状態で面接に挑むことが出来ました。面接では、事前に想定していた質問が多く、答えにくい質問にも的確に対応することができました。

不登校の体験からどん底の人生の日々を過ごして来ましたが、研究やプログラミングなどの自分の好きな事で合格を勝ち取れた事で報われた気がしました。それも、毎日学習会の的確なアドバイスがなかったら、合格出来なかったと思います。指導していただいた先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。大学入学後は好きなプログラミングをもっと極めていきます。本当にありがとうございました!

慶應義塾大学SFCは問題意識を持ち、それを解決するという明確なビジョンを持った学生を求めていますが、私は将来の夢はおろか、大学で自発的に解決していきたい問題もわからない状態で学生生活を送ってきました。

しかし、私は漠然とSFCで勉強したいという思いがあった為、無理矢理知恵を絞り、GIGAプログラムに出願しました。結果は不合格でした。今見返すと落ちて当たり前のような提出書類の出来栄えで、SFCでやりたい事も学習計画も不透明でした。

私は帰国生なので、「GIGAプログラムで落ちたら帰国子女入試がある」と思い、春AOに出願する事は考えていませんでした。しかし、塾をインターネットで探していたら、たまたま毎日学習会のサイトを発見し、合格体験記や塾長である林先生のプロフィールを読むうちに、「面白そう」と直感的に思い、体験授業を受けることに決めました。

体験授業時から林塾長が私が知らなかった知識や興味深い話を沢山教えてくださり、「この先生なら話を聞いているだけでも自分のためになる、私のことを合格まで導いて下さる」と思い、毎日学習会に入塾しました。また、私がアメリカに住んでいることもあり、完全オンラインで指導していただけるという面(親元を離れずに受験対策ができる)で非常に魅力的でした。

入塾当初、私の知識量と思考能力はアメリカの自由奔放・のんびり生活で完全に低下しきっていて、授業で学ぶ事全てが新しいという状態でした。しかし、毎日10分、先生が私の訛りきった脳みそに新しい知識を植え付けてくださったり、知識をつけるための本を紹介してくださったおかげで、自分がどんな問題に興味があり、それを解決するために何を大学で勉強したいのか、そしてその先には何があるのかを明確に描くことができ、AO入試に出願する際のテーマを見つけ出すことが出来ました。

私はもともと継続して勉強することが苦手でしたが、毎日授業があるため受験勉強から逃れられず、毎授業で何かしら進展を見せられるように、と自分なりに先生にアドバイスしていただいた部分は自分で復習したり、調べたりするなどして頑張りました。自分が少しでも勉強に手をつけないと、先生の話も理解出来ないし、申し訳ないと思ったので、少しでも進めていました。どうしても勉強が滞ってしまった際には先生が丁寧に道標を教えてくださるので、そこは安心して毎日受験対策に励む事が出来ました。

AOの提出書類においては、志望理由書の書き方から提出する書類のレイアウトまで、ありとあらゆる細かい部分まで先生に相談に乗っていただきました。10分の授業でカバーしきれないものがあっても、過去の合格者の方々の提出書類や、毎日学習会のYouTubeに投稿されている書類の作り方の動画を参考にしながら、授業時間外に自分で取り組むことで効率の良い受験対策を行う事が出来ました。

また、毎日学習会ではAO一次試験突破者の為に、集中面接対策の講座も用意されています。私自身も、一次試験に合格してから8日間×毎日2時間、集中的に面接対策をしました。聞かれると想定されるありとあらゆる質問に多角面から先生方に切り込んでいただき、本番で答えに詰まるなんて事がないように必死に最後の詰め込みを行いました。面接対策1日目は、志望理由すらうまく説明できなかったのに、面接対策最終日の8日目には2時間ぶっ通しでスラスラ質疑応答できるくらいまで成長できました。

先生方が辛抱強く一緒に練習してくださったおかげで、2次試験の面接では聞かれた部分全てにきちんと返答する事ができ、無事、ずっと憧れていた慶應義塾大学総合政策学部から合格をいただく事が出来ました。嬉しいことに、面接を担当していたSFCの教授陣からも「質疑応答も良かった」とお褒めのお言葉も頂けました。

毎日学習会の最大の特徴は、林塾長ご自身がSFC出身という事もあり、SFCがどういった学生像を求めているのかや傾向などを熟知されており、とにかくSFC対策に強いところです。慶應義塾SFCのAO受験対策を始め、一般受験対策(英語・小論文)、そして他学部の対策に至るまで、毎日学習会より早慶上智を中心とした受験対策に特化している塾は他にありません。講師陣も様々な分野の専門性の高い方々や、バイリンガルの方がいらっしゃるので、帰国子女受験や国際系の学部の受験対策も毎日学習会でバッチリ行う事が出来ます。

今回、受験に打ち勝つ事が出来たのも、二人三脚で親身になって受験対策を行ってくださった林塾長をはじめとする毎日学習会の先生方のおかげです。入塾に悩んでいる方はぜひ一度、毎日学習会の授業を受けてみてください。

私は地方の高専で情報科を卒業後、毎日学習会のみの対策で、春AOにてSFCに合格することができました。

ここでは、自分の高専在学中から合格までの話と、受験期間中に毎日学習会に感じたありがたさ、そして高専生へのメッセージを記したいと思います。

高専5年から春AO合格までのお話

高専時代、私は卒業後の進路でとても悩んでいました。

まず工学系への編入で理工や情報の分野の研究を行う、ということには、あくまで何かを作る、解決するための手段としてIT技術を学びたい、と考えていた私はあまり魅力を感じていませんでした。

かといって就職したいと思うほど自分の実力に自信もなく、また最終学歴というものを考えた際は大学に行ったほうが良いのは明白で、親からも「大学には行っておいた方がいい」と言われていました。

しかしオープンキャンパスを回ったり、インターネットで各大学の説明を見ていても、なかなかこの大学に行きたい、と思えるような場所を見つけることができずにいました。

そんな中、高専の卒業研究をしていた5年生の10月ごろ、かつての高専の先輩がSFCに入学した、という話を聞きました。調べてみると、その自由度、学生や先生のレベルの高さ、研究範囲の広さに、初めて大きな興奮、ワクワクを感じました。

高専の延長のような大学生活ではない未来を想像でき、強く行きたいと思うようになりました。

進路を定めたのち、毎日学習会にはその先輩からの勧めで入りました。

10月ごろから一般受験の対策を始めましたが、そちらでは残念ながら不合格に。

春AOを次の目標として準備を始めました。結果的にですが、AO対策の方が毎日学習会に感じたありがたさは大きかったです。

AOの対策としてやったことは、「学びたいことの整理」と「何を研究するのかを考えること」でした。対策というよりも自己分析と整理、将来設計をしたという方があっているかもしれません。

漠然と高専5年間で学び足りないと感じていたものや、自分のコンプレックスに感じている分野などを整理し、なぜそう感じていたのかを分析することで、自身がやりたいことはなんなのか、何を研究する必要があるのか、根底にある思いはなんなのか、といったことを明確にしました。

そうしてできた自分の中の軸を元に、アウトプットの練習を行い、無事春AOにて合格することができました。

毎日学習会に感じたありがたさ

上記のようなAO受験に向けた活動は、毎日学習会に所属していなければなかなか難航していたと感じています。地方のためSFCの受験に向けた塾はありませんでしたし、宅浪の身からするとついサボっていたことが容易に想像できます。

毎日確実に進捗を出すこと、出せていなくても先生と議論を交わせること、そしてバックグラウンドの違う多くの先生方から意見をもらうことで、自分一人では気づかなかった点や、議論の中で生まれる新しい考えなど、一人では絶対に辿り着けない部分まで深めることができたと思います。

また合宿についても大変ありがたかったです。AOの提出資料作りは実際とても大変でした。論理的な細かい部分から、見た目やデザインによる印象までこだわると、本当に時間がかかります。そうした大変な作業は、他の仲間たち、そして先生方がいる環境でなければ、終わらせられないとまで行かなくても、クオリティはだいぶ下がっていただろうなと感じています。

毎日学習会は、その名の通り毎日進捗を出せる場所です。

自分のことを「やればできる子」だと感じている人には特におすすめできます。私がそうでした。しかし、私の持論ですが「やればできる子」だとしても、「やらなくてできない人」であれば「やってもできない人」と変わりないな、という考えがあります。

「やらない人」から「やる人」に変わるサポートをしてくれる毎日学習会には、大きな価値を感じています。

高専生へのメッセージ

最後に高専生の後輩の方々へ、進路決定に向けてアドバイスをしたいと思います。

研究活動の最中や5年間の活動の中で、カリキュラムへの不満や自分の活動への後悔はありませんでしたか。

もう一度高専時代を振り返ってみることで、自分の軸というものを見つけることができると思います。それもおそらく普通科の高校生よりも期間が長かったり専門性が高いため見つけやすいはずです。

そうしてできた軸のもと、周囲の空気に流されるような進路決定ではなく、能動的な選択をして欲しいと思います。

私はSFCですが、他にも研究中にデザインやUX設計に目覚めて美大に行った友人もいます。やりたいことを見つけるのは初めは大変ですが、友人や先生と話したり、またそういった話ができる人がいないなら、この毎日学習会の無料期間などで、少し相談してみるのもいいかもしれません。

やりたいことを見つける、進路を決定する、とても大変なことですが、貴重な10代後半から20代前半を過ごす場として、ぜひ頑張って整理して、決めて欲しいと思います。

大事なのは、志望校への熱意

今回、慶應義塾大学総合政策学部に春A O受験で合格しました、栗原祥太です。まず簡単に私の紹介をさせていただくと、高校では神奈川の桐光学園に在籍しており、大学では早稲田大学に進学しました。つまり、「早稲田から慶應へ」という異例の形で転校を果たしたということです。14年間サッカー活動を続け、国内外で頂点に立つ実績を多く残してきた一方で、高校ではAO受験にシフトした受験対策でサッカーとの両立を図っていました。併願校であった関関同立、MARCH、そして早稲田大学への合格を順当に成し遂げましたが、第一志望であった慶應SFCへの合格は叶いませんでした。慶應へのこだわりを持っていた私でしたが、今後のサッカー人生を考え、悔いを残したまま早稲田へ進学しました。早稲田大学でサッカーと勉強を続けると考えていた中で、入学前になって私の心の中で押し殺していた思いが湧き上がってきました。

「慶應でサッカー、勉強の両方で活躍したい」。この思いを抑えられなくなった時から、私の合格までの時間はあっという間でした。大学サッカー部への入部を断念し、約1ヶ月半弱で書類提出をし、一次を突破し面接試験を行い…合格。「3度目の正直」でSFCへの合格を掴みました。

ここで主張したいのは、私のサッカーの実績や、実際に行動に起こして結果を残したという自慢話ではありません。

「志望校への想いは誰にも負けるな、そしてそのために本気で挑戦する勇気を持って欲しい」ということです。

私は決して他の受験生と比較して英語資格が特別良いとか、評定平均が極めて高いというわけではありませんでした。勿論、サッカーでの実績は多くありましたが、それでも高校3年生の時に2度も受験に失敗しています。同じような活動実績でもなぜ、3回目で合格したか。それは、慶應への想いを表現できたからだと思っています。早稲田に進学しても尚、サッカー人生を犠牲にしてもSFCで学びとサッカーの両輪を回したい。その想いを評価されたのだと思います。勿論、大学で研究するテーマは非常にキーポイントです。しかし、それを合格レベルに持っていくにも、志望校への「熱量」は必要不可欠です。

自分は将来、こんなことを実現したい、そのためにS F Cに行く必要がある。この思いを最大限伝えるには言葉だけ丁寧に書いた、上っ面の文章では届きません。読んでいる教授陣の方々が共感できるくらいの気迫と愛を、志望校にぶつけてください。そうすれば、間違いなく合格に近づきます。

毎日学習会では非常にテクニカル、アカデミックの視点から学習計画を具現化してくれると思います。また、林先生をはじめ、先生方は生徒に対して、熱心に指導していただけます。その先生の下で、より実践的な計画を考えるといいと思います。ただし、先ほど述べた「熱量、愛」は誰かが教えられる領域ではないと思います。結局A O入試はその人を総合的に評価する入試です。だからこそ、誰かに作らされた、人工的なものではなく、自分自身で真剣に考えて作り上げる書類に大きな価値があります。私は、今回の受験で合格した要因は慶應義塾大学、SFCでサッカーと勉学の両方を実現したいという確固たる覚悟の決意と想いだと思っています。今回で得たこの経験を今後の将来でも積極的に活かしていきたいと感じております。

是非、これから受験する生徒の方は、アツい想いを持って志望校への合格を掴んで欲しいと思っています。

SFC AOを受けようと思ったキッカケ

私は、高校中退後スペインに留学し、その後ポルトガルでプロサッカー選手として活動してきました。しかし、右膝靱帯断裂による怪我やコロナウイルスによる影響により、日本に帰国することを決め、指導者として活動していくことになりました。

中卒からの慶應SFC AO受験

SFC合格のため、これまでの経験や活動を元に、独学で資料作成・志望理由書を作成しましたが、10年以上サッカー選手を目指してきた私は、周りの受験生と比べて学力、教養がなく、語学などにおいても優れた資格は持ち合わせていませんでした(スペイン語検定6級、DELEのみ)。結局何をどうアピールしたらいいのかわからず、プロ入り前も含め6回もの不合格の結果となりました。そんな中、知人の紹介を通して毎日学習会の林塾長と出会い、再度受験することに決めました。毎日学習会では、まずいま自分が何を行ったら良いか、どの資料の修正を行うべきかなど、今後の計画を正確に記してくださったのがとても分かり易かったです。指導方法についても、オンライン・対面のマンツーマンで行うため自分の意見を主張しやすく、一緒になって熱心に取り組んでくださることから、学習に対しての意欲が湧きました。また、林塾長を始めSFC現役の先生などが在籍されていて、実際にSFC で学べることなども聞き、様々な観点から学習することができました。

慶應SFC AOの面接本番

毎日学習会の先生方からの指導のおかげでなんとか1次試験を突破し、1週間後に面接を行いました。私は高校中退で学力が低いこともあり、ほぼ圧迫面接に近かったです。志望理由、研究計画に関する質問はもちろん、学力面についての質問もありました。特にスポーツ系の研究で受験を考えている人は「体育系のスポーツ学部がある大学でいいのではないか」に関連した質問が多いと思います。研究内容やSFCでの学習計画について細部まで突っ込まれましたが、毎日学習会にて事前に面接対策を行い、あらゆる質問に対応できたため、自分の熱意を落ち着いて主張することができました。三日後、合格結果が発表されマイページに合格と書いてあった時は信じられませんでした。コロナの前に6回ほどSFCAOを受験し不合格をいただいていましたが、不合格で諦めずに毎日学習会で学ぶことができて本当によかったです。これからSFCに受験を考えている方も諦めずに頑張ってください。

高専でついて行けずに休学、SFC一般に落ち高専中退

私はもともと、地方高専の情報系の学科に通っていました。県内トップレベルの理系人材が集まる高専で、私は周囲に圧倒され、やる気を失ってしまい、勉強についていくことができなくなっていました。そうして自堕落な生活を送る中で、ついに留年してしまいました。

このままダラダラと生活をしていてはいけないと思い、結局休学しました。休学中には他学科の都市工学の研究室に迎え入れてもらい、機械学習を用いた歩行者動線分析の研究を行っていました。研究活動は勉強と違って大変おもしろくて、得意だったプログラミングを活かして熱中して取り組んでいました。 そんな中SFCを見つけ、「ここなら自由にやりたい研究ができる!」と思った私は高卒認定を取り、一般受験をしました。しかし直前まで研究ばかりしており、小論文対策をあまりしていなかった私は当然落ちてしまいました。そしていろいろあって、高専も中退してしまいました。ここで私は、中卒ニート生活をスタートします。

毎日学習会でAO受験

しかしSFCを諦めきれず、自身の研究成果を活かして環境情報学部をAOで受験することに決めました。とはいえ実績が全くなく、留学経験もなく(2週間の海外インターンのみ)、資格欄も真っ白。こんな状態から本当に合格できるのか、不安しかありませんでした。 しかし毎日学習会の林先生や社会人講師の方をはじめ、多くの現役生の先生の指導もあり、無事に提出資料を作成することができました。私は見やすく理解しやすい資料を作ることに苦手意識を持っていたので、多数の合格者を見てきた先生方からのアドバイスは、大変参考になりました。合宿にも参加させていただいて、周りの生徒さんとお互い高め会えたのもよかったです。 任意提出資料では、研究活動をアピールするため論文を50ページ近く作成しました。高専退学後も研究を進めていたのですが、その中で社会人講師の方から多数指摘を頂いて、なんとか研究を一段落させ、論文にまとめることができました。この社会人講師の方がとても頭が切れる人で、この方がいなかったら研究も難しかったと思いますし、合格はあり得なかったと思います。本当にお世話になりました。

合格発表

合格発表当日は午後まで寝ていて、眠い目をこすりながら結果を見たら合格の文字が! まだ夢の中なんじゃないかとちょっと疑いましたが(笑)、本当に嬉しかったです。 他に受かっていた方は実績があったり学業面で優秀な方も多かったですが、こんな僕でも研究活動に本気を出せば認めていただけるんだなと思い、感極まる思いでした。 AO入試を考えているけど、特に実績もなくて悩まれている方は、今からでも遅くないと思うのでぜひ自分の興味ある分野で研究活動に没頭してみてください。きっと、良い結果が待っているはずです。

毎日学習会のありがたさ

私は地方に住んでいたこともあり、周りにSFCに対応したAO対策塾が全く無い状態でした。そんな中で、オンラインでも受講できる毎日学習会の存在は大変助かりました。また、あまり経済的余裕のある家庭でなかったので、リーズナブルな料金設定は本当にありがたかったです。

最後に

みなさんも是非、毎日学習会の指導を受けながらAOで合格を掴んでいただければと思います! SFCでお会いできることを、楽しみにしています。

慶應SFC夏AO不合格後に毎日学習会に入塾

私は夏AOの不合格を受け、毎日学習会に入り、秋AOで無事合格することができました。

夏AOに出願してから合否発表までの期間、本来は不合格だった時に備えて秋AOの準備を進めるべきだったと思います。しかし私は、秋AOの準備はほとんど何もしていませんでした。今思えば無駄な時間を過ごしてしまったなと思っています。

そして、夏AO不合格の発表を受けました。この時、次の出願までは1週間という中で準備はほとんどしていないという絶望的な状況でした。提出した資料のどこを改良したらいいのか分からず、出願までの時間もないということで以前から気になっていた毎日学習会にラインで相談しました。

出願の5日前から毎日学習会の合宿に参加

まず、夏AOで提出した資料を見ていただき指摘を受けたのは、先行研究の読み込みが足りていないということでした。自分がしたいと思っている研究が、現状どれほど進んでいてどのような課題があるのかということを知るのは非常に重要なことです。それに気づいた私は、それから先行研究を読み込みました。出願の5日前からは合宿にも参加しました。合宿では、志望理由書や自由記述、プレゼンテーションビデオなどの提出資料をすべて書き直しました。その間も、いくつもの論文や文献を読みながら、研究に関する知識を深めていきました。出願期限のその日まで、焦りながらも資料作成に取り組み、何とか提出することができました。

資料の完成度としては、もう少し期間があればまだ改善できると思うところはあり、完璧とは言えません。しかし、夏AOの不合格から、どこをどう直していいのか分からず、パニックに陥っていた1週間前からは、想像がつかないほど資料を改善することができました。

慶應SFCAO面接の練習をリモートで行う

こうして、何とか出願することができましたが、もちろんこれで終わりではありません。そこから、面接の練習が始まりました。私は、三重県の高校に通っていて、近くにこれといったAOの対策塾はなかったので、オンラインで指導を受けられるという点でとても助かりました。毎日の指導の中で、一般入試に備えるための小論文対策もしてもらっていましたが、小論文に関しても的確なアドバイスを頂けるのでお勧めです。面接対策では、まず想定問答集を作り、それを添削してもらうということを繰り返しました。こうして、より多くの質問に対応する準備をしておくことは、とても重要です。それがある程度形になってから、本番を想定した実戦練習を行いました。その後、1次試験の合格発表があり、私は面接本番1週間前から東京に向かい、対面での指導も受けました。ここでは、本番を想定した圧迫気味の面接指導を受け、その中で研究を深堀りするような質問や、学習計画に関する質問など、様々な質問に対応する能力を磨くことができました。

慶應SFCAO2次試験本番

そして、2次試験本番を迎えました。面接を待つ時間はとても緊張しましたが、いざ面接が始まると緊張は解け、自分の思いを伝えることができました。これも、たくさん練習を積んできたという自信があったからだと思います。これを読んでいただいている方の中には面接本番で緊張せずにしっかり話すことができるか不安だという受験生も多いかと思います。私もそういった不安はありました。そのような受験生への私からのアドバイスとしては、「自分の考えを伝える」ということを常に意識しながら面接を受けるということです。評価されているからと言って、自分がどう見えているかとか、良く思われたいというようなことばかりを考えていてもいいことはありません。しっかり準備をして頭の中が整理出来たら、それを面接官に熱意をもって伝えるだけです。SFCの教授と話せる貴重な機会だと思って楽しむことができたら最高です。

毎日学習会の慶應SFCAO対策

ここまで色々と私が合格するまでの話をしてきましたが、毎日学習会に入ってアドバイスをいただいていなければ、私の合格はなかったと思います。また、プレンテーションビデオの編集等でも力を貸していただいたり、毎日学習会出身のSFCの先輩合格者から意見をいただいたり、提出した資料を見せていただいたりと本当に助けられました。面接練習でも本番に近い指導を受けることができたおかげで、本番は案外楽しむことができました。

慶應SFCAOで重要なポイント

最後に、私がもう一度受験の準備をするなら気を付けるであろうことを2つ紹介します。1つは、資料の準備を早くからすることです。私は、「研究に対する本気度」を伝えるために、先行研究を読み、現状を知り、課題を知り、自分がする研究の道筋を明確にするという作業をしました。しかし、これ以外にも実際に研究活動をしてみたり、大学の先生に意見を伺ってみたりと出来ることはたくさんあります。こういった学びを資料に反映できれば、資料としての完成度はかなり上がると思います。これをするにはある程度の期間が必要ですから早めから準備することが必要です。もう1つは、SFCがどのようなところなのかということをしっかり調べ上げることです。私自身、SFCでの研究計画を立てるということに苦戦しました。それは、漠然と「SFCでこんな研究がしたいな」ということしか考えていなかったからです。SFCについて知れば知るほど、研究のロードマップが明確に見えてくると思います。また、学習のモチベーションにもつながるでしょう。

以上が私がこれからSFCを受験される方々に伝えたかったことです。一人でも多くの受験生の役に立てればと思います。長くなりましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。

毎日学習会との出会い

現役の時に国公立後期で不合格を受け、来年どうしようかと迷っていた時にインターネットで毎日学習会さんを見つけました。 10日間体験入塾をした際に真摯に対応してくださったこと、毎日添削して頂けるとのことで入塾を決めました。 実際入塾してみると、SFC AOの対策はもちろん、英語の添削、小論文の添削もレベルが高くとても為になりました。

志望理由書を書く時に気をつけたこと

毎日学習会さん出身の方の志望理由書を読み込み、自分なりに分析して志望理由書を書き上げました。 研究の内容を実践していきたいというところ、詳細に書くことを意識しました。

自由記述を書く時に気をつけたこと

画像を使って分かりやすく、を思いながら作成しました。合格しましたが、実際自分の自由記述の出来には満足していないです。もう少し内容の充実ができたなと後悔しています。また、デザインの本、色彩の本を10冊程度読みました。

ビデオで気をつけたこと

私はZoomで背景をプレゼンのものにしたものを録画して作成しました。Premium Proを使って編集しました。 1度自分の中でこれは良い!と思いながら作成したものを先生方から全然ダメだとご指摘を受け、徹夜で作り直したものを提出しました。結果的にはあまり仕上がりの良いものではありませんが、先生方の言葉が言葉がなかったら合格していなかったかも、と思っています。

(任意提出資料)その他

志望理由書、自由記述も大切ですが、その他400字など随所で文字でアピールする所があるのですが、そこを拘りました。いかに自分がその研究テーマを好きなのかをアピールすることを徹底しました。

合格してからの感想

私はボートで全国大会出場と、中国の帰国子女であり、英検準1級、HSK4級を持っていたので、正直心のどこかで受かるだろうと思って、9月AOを受験しました。そこで不合格を突きつけられて、大ショックで立ち直れなく、急いで資料を作り直しました。寝ないで何日も作業しました。SFCのAOは正直自分の立ち位置が分からないので一般受験よりも大変な面もあります。けど、資料作りを楽しめたらこっちのものです。是非、楽しんで資料を作ってみてください。 また、私の1番のモチベーションは、大学の教授と何人もメールでやり取りしていく中で、自分自身が作ったレポートをとても褒めて下さる事でした。そこにやり甲斐を感じていました。皆さんも教授とのやり取りを通して、学びが深まっていく過程を楽しんでください。

毎日学習会との出会い

私はもともと他のAO対策塾に通っていたのですが、なかなか志望理由書のテーマ(大学で何を研究するのか)が定まらずに焦っていました。そんなときに、たまたま毎日学習会を見つけて無料体験を申し込みました。まだ毎日学習会に入会しているわけではないのに、林塾長は熱心に私の話を聞き、様々な情報を教えてくださったのが印象的でした。それで継続して受講することを決めました。

志望理由書の構成

SFCでの研究内容と将来の目標→研究内容に関連する今までの経験→研究テーマに関する現状と課題→研究することでどのようなメリットがあるのか→その構想に向けて今できること(自主研究の概要)→SFCでの学び→終わりに

研究テーマを見つけるうえで気を付けたこと

まず大学での研究内容を決めて、そこから自分の経験と結び付けることを意識しました。勿論、経験から研究テーマを考えることもありだと思いますが、その場合は今までの経験からしかテーマを考えることができず、幅広い視点が持てないと考えました。

志望理由書を書くうえで気を付けたこと

志望理由書はどの教授が見るのかわからないので、自分の研究テーマが専門でない教授にも理解していただけるように心がけました。

自由記述

SFCは志望理由書と自由記述で、志望理由と入学後の学習計画、自己アピールを表現するため、私は志望理由書で書けなかったことを中心に自由記述でビジュアル化しました。

人柄→研究を行う上での背景→自主研究の概要(志望理由書よりも詳しく)→学習計画

任意提出資料

研究テーマに関する経験は勿論、その他にも今まで私がどのような経験をしてきたのかをわかりやすくまとめることを意識しました。気を付けたことは、ただ今までの経験を羅列してその出来事について説明していくのではなく、どのような問題意識をもってその言動をしたのかをわかりやすく表現することです。

面接

・ 面接に向けて行ったこと

書類を提出してから一次の合格発表があるまで約1か月期間があったので、面接対策シートをその期間で仕上げてある程度は覚えました。一次合格発表から面接までが9日間だったので、その9日間は先生や親に協力していただいて、毎日必ず1回以上は30分の面接練習をしました(多い時は1日3回とか)。

・ 待合室

私は午前のグループだったので9時15分に集合しましたが、面接まで約2時間30分待ちました(面接の順番はあらかじめ決まっていますが、受験生は当日に受付でそれを知らされます)。30分ごとに面接時間を区切っていたので、面接は概ね30分だと思います。一回目の面接が始まる前に、学部長が受験生のいる待合室に来てくださって5分ほど話してくださいました。そこでリラックスできましたが、私はその後2時間以上待ったので面接時間が迫ってくるにつれてますます緊張しました。待合室は比較的暖かかったと思います。

・ 面接本番

面接は会場に入ってすぐにその人の印象が決まると聞いたことがあったので、ドアをたたいて会場に入った瞬間から、私は堂々とすることを意識しました。ここで緊張していると、自信がないように思われるかもしれないからです。面接官は3人いて、受験生との距離は約2mです。面接で気を付けたことは、質問を聞く時に頷くことで、相手に対してしっかり聞いていることをアピールすると同時に、しっかり質問の内容を理解して相手が求めている内容を返すようにすることです。圧迫面接という噂を聞いていましたが、面接官の方は3人とも優しそうで、楽しく雑談ができて30分があっという間に過ぎてしまいました。面接が始まるまでは、緊張していたので練習の時の8割ほどしか力を出せないのかなと思っていましたが、私は10割出せたと思います(面接会場に入ってから全く緊張しませんでしたし、練習よりも本番が上手くいきました)。面接があったことで、教授が実際に自分の資料を読んでくれているという喜びや研究に関する先生方の見解を知ることができて良かったです。

合格発表

面接では自分の伝えたいことをしっかり伝えられたと思ったので、合格の可能性はあると自信があったのですが、やはり時間が経つと段々不安になってきて、合格発表までの4日間は不安で仕方がなかったです。合格という赤い文字が見えた瞬間は本当に嬉しかったです。AO受験は大変(一般受験とはまた違う大変さがあると思います)で、今まで辛いことが沢山ありましたが最後は結果を残せて良かったです。何校か受験すればどこかに合格できると安易な考えを持っていた私は、受験がなかなか順調にいかずに苦しかった時期がありました。しかし、壁が立ちはだかってもあきらめずに前に進み続けてください。そうすることで、最後は笑うことができると思います。頑張ってください!!

どんな高校生活をおくっていたのか

私の高校生活は、興味を持ったことにとことん打ち込み、自分が進む道を自然に考える時間だったと思います。もともと私は、高校2年生の夏まで理系進学を目指しており、国立最高峰に入学しなければ意味がないと思っていました。そのため、通っている高校の独特な学習内容にそった評定値にこだわりはなく、一般入試の受験勉強が順調ならば良いと考え、塾に基準を置き、学校の勉強はあまり熱心に取り組みませんでした。しかし、実際には、塾は休まず通っていただけで、成績が良いわけではありません。その一方で、勉強以外の部活や委員会活動、国際交流活動、ボランティア活動などはとても充実していたため、当時は、なんとなく勉強も含めた高校生活のすべてが充実していると勘違いしていたように思います。私のその勘違いは、どんどん勢力を増し、周囲が受験勉強をスタートさせている高校2年生の夏に、私はまだなお国際交流活動を続けるのだと言って、海外へ出かけていきました。しかし、物事に無駄はなく、そこで出会った海外の同世代の仲間の声に刺激を受け、彼らの住む国の考え方に違和感を持ち、政治を学びたいと決意し、帰国しました。

総合型選抜入試との出会い

帰国後、文系の進学について調べてみると、理系に比べて受験科目の汎用性が高く、勉強を怠ってきた私には受験のチャンスが広くなるようで嬉しくなりました。また、私立大学の魅力を知り、いかに自分の視野が狭かったかにも気付きました。更に、学校の評定値が4程度では指定校推薦は受けることができないとあきらめていたのですが、総合型選抜入試を受けることができると知り、テンションが上がりました。推薦と一般の両方の試験をダブルで受けるチャンスがあることは、学力に自信がない私にはとてもラッキーなことだと思えたのです。

毎日学習会での学習、そして挫折

私が毎日学習会で総合型選抜の受験対策をスタートさせたのは、高校2年の秋でした。当初、総合型選抜を甘く見ていた私は、取り組みがいい加減で、先生方から見捨てられてもおかしくない生徒だったと思います。また、ネットでの授業が初めてだったこともあり、何をどうしたら良いかわからず、質問しようにもわからないことがわからないという最悪な状況でした。例えば、自信をもって書いた自己推薦書に対し、先生方から優しい言葉でまったくの見当違いだと評価されたことが何度もあります。何度書いてもうまくいかない学習に私は焦りを通り越して嫌気がさしてきました。私の中では、自己推薦書は今の私の自己推薦であり、まさか、取り組みたい研究テーマの先行論文まで調べて書き込むなんて考えることができませんでした。それは大学に入ってから学ぶことで、今それを書いて提出したら、大学の先生に、素人が何を言っているんだと思われ、失礼になるのではないかと勝手に思い込んでいたのです。総合型選抜の意味を理解せず安易にスタートさせたため、頓珍漢な取り組みをし、その考えを修正するまでに時間がかかってしまった結果です。

何度でも方針を立て直すことができるのが毎日学習会

自己推薦書を書くことに嫌気がさしてきた私は、「今日は添削物がないので休みます」と休みを繰り返していた時期があります。ある日、休みの連絡を入れた時、毎日学習会の社会人講師の先生からの返信に、「添削物がなくてもRさんなりにこの10分を使ってみてください」と書かれていました。ネットでのたった10分の指導では何もわからないし、私が書いたものが伝わるはずもないと思っていた私には強く衝撃的でありながら優しいメッセージでした。この先生と少しお話してみようか…と思った瞬間でもありました。そこから、私は、添削物がなくても入試について疑問に思っていることや、自分がやりたいと思っていることを伝え、1つずつ自分なりに消化していきました。途中で何度も「そろそろ書いて。書かなきゃ始まらないよ。」と先生に催促されましたが、分かっているつもりだった総合型選抜入試を理解し、軌道修正するための時間は、決して無駄ではなくむしろ終盤にむけて有意に働いたように思っています。同時に、現役の大学生の先生から大学の様子を聞くことができたことも気持ちが上がりました。とはいえ、思ったような自己推薦書を書くことは容易ではありません。1つのテーマから何度も何度も視点を変えて書き直したり、テーマを変更したり、何度それらの方針を変更したかわかりません。それを根気よく、その都度、丁寧にアドバイスしてくださった先生方には感謝しかありません。

毎日学習会の歩き方

私は前述のとおりダラダラ期があったため、それを何とかしようと先生方があの手この手で熱心にアドバイスをくださいました。私はあろうことか、自分でも気づかぬうちに、先生方の役割というか特性というかを理解し、良いとこ取りをしていたことに、気付きました。以下、私が歩いてきた自己推薦書を書くための毎日学習会の歩き方です。

① 林代表から、個性的かつ大胆で、勝つための戦略とテーマについてアドバイスを受ける。ダラダラ期が長かっただけに、この頃には、先生方の方が私より私についてよく理解されている。10分の積み重ねは侮れないと感じるアドバイスがある。

② ①のアドバイスをもとに、自分が心から打ち込めるテーマを導き出す。

③ ②で導き出したテーマが、林先生のアドバイスとぶれていないか確認をする。ここでも妥協を許さない厳しい修正が入り、私の場合、ここまでを何度も繰り返した。

④ 実際に先行論文や書籍を調査し、知識を自分のものにし、自己推薦書を書き上げる。

⑤ 社会人講師の先生に添削をしていただく。文章のブレや、矛盾、語彙、表現方法など指摘をいただきひたすら修正繰り返す。毎日の電話でサボれないとはいえ、手は抜ける。しかし、頭の良い先生にはすぐにバレる。美しく音読できる文章まで修正できると、何とも言えない感動がある。

このように、大枠を林先生、細かな詰めを社会人講師の先生、その合間に学生の先生方が別の新鮮な視点でアドバイスをくださる…この構図こそが毎日学習会の歩き方なのではないかと私は思っています。

毎日学習会は頑張る人にやさしい

私は、総合選抜型入試の書類対策と同時進行で、小論文や英語を見ていただきました。小論文について、「小論文はセンスではない」と林先生はおっしゃいます。しかし、それは、文章が書ければ…の話です。そこにたどり着くまでの基礎的な文章力が足りない私のような高校生は、その前の学習が必要です。社会人講師の先生は、文章を書くための論理的思考を鍛えるために本を紹介してくれ、それにそって文章を書くことを教えてくださいました。また、英検を受けたいと言えば、英語の先生が紹介され、英文法や英作文を丁寧みてくださり、英検対策を行ってくださいます。そして、英語の面接が必要だと言えば、英語を母語のように話す先生を紹介してくださり、Q&Aの添削や適切な言い回しを指導してくださいます。今思えば、困ったことを相談して解決できないことはない…毎日学習会はそんな場所だったように思います。

慶應SFC夏AO不合格後に毎日学習会に入塾

(※ ODAさんは2021年入学者です)

私はプログラミングが得意だったこともあり、一年ほど前からAO入試を検討していました。それまでプログラミングの大会などで資料を作成していた経験があったため、AO対策専門塾に通う予定は一切なく全て資料は自分で作成するという楽観的な考えを持っていました。しかし、いざ書き始めてみると、どう書いていいかわからない部分が多くあり半年前になって急に塾に入ることを検討し始めました。どこの塾も非常に高額で一般の塾とは違い質の比較も難しく、悩んでいた中、毎日学習会に出会いました。

LINEでのオンライン添削を1回1333円+税で毎日指導を行うという斬新な授業スタイルに惹かれ入塾することにしました。

結果的に8月出願のSFC夏AOに向けて6月から書き始めるという事態になってしまい自分としてももう間に合わないかもしれないという不安はあったものの、毎日継続して続けることで着実に資料作成を進めることができました。

授業ではまず林先生とともに自らの研究テーマについて話し合いました。今まで自分がやってきたことに加えSFCのテーマ選びの条件に合致するものになるよう、複数の案から絞り込むような形で行いました。

林先生自身がSFC出身であることからSFCの内部状況や教授の詳しい情報について聞けたので非常に助かりました。

その後の授業では主に、志望理由書と自分の研究についてまとめた自主レポートについて添削してもらいました。

私の研究内容を尊重しつつも構成や言い回しで不自然な部分を厳しく指摘していただき、短時間で高クオリティーの資料が完成しました。また、今回は新型コロナウイルスの影響で2次面接が行えない可能性があったため、代わりに3分間ビデオの提出が必須となりました。どのような構成でビデオを作ったらいいのかわからない中、林先生がサンプルビデオをいち早く公開してくださったおかげで効率よく台本の作成、撮影、編集を行うことができました。

一時はAO入試を諦めようと思ったり、資料作成が間に合わないのではないかと不安に駆られたりすることもありましたが無事指定された提出日までに提出することができました。

9月になってSFCの方から2次面接は正式に行われないことが発表され、書類とビデオのみで最終合否が決まってしまうということになりました。

面接の対策をしていた分、少し残念ではありましたが、自分は元々映像作成が得意で編集も慣れていたため比較的高いクオリティーの動画を提出出来ていたので、この発表は非常に自分にとって有利だなと感じました。

合格発表の日、わざわざ学校を休んで自分のパソコンで結果を確認しました。ある程度自信はありましたが合格と分かった時は非常に嬉しかったです。

SFCのAO入試は提出書類が多く本当に大変だとは思いますが、自分を信じて頑張ってください。

(※ 足立さんも毎日学習会のみの対策での合格者です)

私は慶應義塾大学の総合政策学部に一浪して合格しました。

AO入試で1回不合格になった後、2回目で合格しました。

私は、アメリカに住みながら夏休みには日本に帰ってくる、という生活をしていました。

人生の半分以上はアメリカに住んでいたので英語の方がすらすらと話して書くことができます。一方で、家庭の中では日本語を話していたので、会話程度で日本語は話せますが、やはり論理的にまとまりがある面接で使うような話し方はとても苦手です。頭の中で内容がわかっているのと、それを声に出して、丁寧に表現できるのは違います。そこが一番苦労しました。1回目は、家族、特に母親が熱心に支えてくれていました。一次審査は毎日学習会と母親の支えで無事に通れました。面接までは想定質問を考え、それに答える練習をしました。しかし、実際に面接の日になると緊張して、覚えた答えもしっかり答えることができませんでした。そして、答えられなくなると、落ち込んで、次の質問も明るく答えることができませんでした。

したがって、1回目のAO入試での2次選考の面接で通れませんでした。

1回目に不合格になってしまった時には、すごく落ち込みました。アメリカに帰ろうかとも考えていました。

しかし、家族と知人がもう一度チャレンジすることに励ましてくれたのをきっかけに、4月2期AO入試の出願締め切り前ギリギリに出願することを決めました。毎日学習会の合宿に行きました。毎日学習会の支えと自分の力で出願に挑みました。しっかりと自分で調べて考えることで、自信を持って自分の研究について語れることができます。周囲の支えも大事ですが、家族に頼りすぎたり、塾に頼りすぎるのはダメだと1回目の面接からの反省点です。面接の練習も、ある程度想定質問に答えを作って思えておくのは良いのですが、面接の日にその記憶に頼るのではなく、自分で今まで調べてきたことをナチュラルに語れるようにした方が良いと思います。面接官は受験生を落とそうとしているわけではありません。そして、SFCでは他の塾に通って皆と同じような固まった答えをする生徒が欲しいのではありません。自分と自分の研究についてお話をできてアピールできることが大事です。面接官と会話をするイメージだと良いと思います。私も面接の日には、自信を持ち楽しく面接官の方達とお話をするようにしました。思ったより答えられなかった質問があっても、すぐに立ち上がって次の質問を笑顔で答えましょう!自信を持って、面接を楽しんでください!

(※ Sさんも毎日学習会のみの対策での合格者です)

私が環境情報学部のAO入試を受けようと決めたのは、3年の6月の中旬でした。私の高校からは、慶應義塾大学SFCに合格した人はそれまでおらず、先生からもかなり難しい戦いになると伝えられていました。

それまでは、一般受験を考えていましたが、「高校での実績もあるからAOにも挑戦してみるといい」と、父に言われたことがきっかけでした。一期まで時間がない中で、志望理由書や自由記述を仕上げなければならない状況で、焦りと不安で、一杯でした。出身高校には受験のデータが少なく、インターネットで探り探り、志望理由書・自由記述の書き方を模索していく形になりました。それから、なんとか学校の先生などと相談しながら書類を完成させ、I期を終わらせました。結果が出てきたのは、9月でしたが、不合格でした。諦めるかどうか悩んだ時もありましたが、どうしても諦めきれず、再受験を決めました。自分だけでは合格するのは厳しいと感じていましたので、それまで一般受験の小論文対策をお願いしようと考えていた毎日学習会にお願いする形になりました。毎日学習会の先生方と、志望理由書と自由記述を一から練り直し、また任意提出資料まで作成しました。I期で落ちてからII期の資料提出期限まで、たったの2週間しかなかったという時間的制約の中で、自分の納得できる質の高い資料を作りあげることができたのは、毎日学習会のおかげだと思います。一次試験合格後は、1日1時間で受講させていただき、面接対策を行いました。ここでは、より論理的でSFCらしさを含めた面接の方法について、学ぶことができました。1日にたった10分で教えていただけることは多いのだろうかと多少不安に思ったこともありましたが、実際に受講すると、その質の高さと効率に驚かされました。毎日、10分間、きめ細やかな指導をいただくことで、提出資料作成の方針転換や軌道修正が容易になったと思います。また、論理的な志望理由書の構成や、先行研究調査方法など、自分だけでは絶対に気づくことのできなかったことであろうことを学ぶことができたのは、合格へつながった大きな要因だと思います。もちろん、学校や一般試験の勉強との両立といった面で非常に悩んだ時期も多くありました。しかし、1日10分という時間がちょうど良いコンディショナーとなり、AO入試本番までのモチベーションを高く保つことができたと感じています。

私は日韓ハーフであり、小学校から高校までの12年間、東京韓国学校において韓国の教育を受けてきました。そのため、私は幼い頃から韓国の大学を志望し、韓国の大学入試に向けた準備のみをしていました。しかし、高校2年生の夏頃、両親から「韓国で一人暮らしはさせられない。できれば日本の大学に進学してくれ。」と言われてしまい、日本の大学入試(特に早稲田大学と慶應義塾大学)に向けた準備を始めることになりました。

母語は韓国語、生活も韓国語、学業も韓国語である私にとって、日本語で出来の良い文を書くことは夢の話でした。日本語・小論文の実力を伸ばすため家の近くの塾に通ったり、論述の授業を聞いたり、自分なりに努力してある程度書けるようにはなったのですが、一般の日本の学校に通っている同級生の足元にも及ばない乏しいレベルでした。もちろん、私の日本語の実力では大学に提出できるような志望理由書やその他書類の作成なども到底無理でした。

私が入塾したのは、高校3年生の5月の下旬でした。「もう時間がない」と焦った私は父親に助けを求めました。その時、父が毎日学習会を見つけ、体験授業を経てすぐさま通い始めました。

私は、週に2回の対面授業と毎日の10分授業を受けました。主な授業内容は志望理由書・提出書類・小論文の添削、面接練習でした。私は韓国語なまりの変な日本語の表現を使うことが多くそのような部分を一つ一つ直してもらったり、小論文の書き方を一から丁寧に教えてもらったりしました。おかげで日本語・小論文の実力がはじめの頃と比べ大幅に伸び、また先生方のノウハウ&丁寧な指導のおかげで完成度の高い志望理由書・提出書類を作成することができました。

毎日学習会のおかげで日本の大学受験の準備は驚くほど順調に進みました。私の場合、日本の大学が全部不合格になる可能性も一応考慮し、滑り止めとして韓国の大学も出願したのですが、日本の大学の準備が早めに一段落した分、時間に余裕ができ韓国の大学の準備もしっかり成すことができました。指導・システムなど様々な面からみて、毎日学習会は私のような外国系の受験生も通いやすい塾だと感じました。

予想通り受験は大変でした。プレッシャー+日韓関係の悪化などで心理的に追い詰められ、対面授業の最中に泣き出してしまったこともありました;;しかし、毎日学習会のサポートもあり苦難を乗り越え、第一志望合格を勝ち取ることができました。毎日学習会に出会っていなければ今の結果は出せなかったと思います。私を指導してくださった先生方には感謝の気持でいっぱいです。本当にありがとうございました。

私がSFCを目指し始めたのは高3の秋でした。もともと国立大学を目指していたのですが、将来の夢を達成させるために最適な大学は慶應大学だと考え直したのが高3の秋口だったのです。しかし、SFC受験に課せられる小論文は一筋縄ではいかず、毎日学習会でネット指導を受ける中で、SFC小論文の難易度の高さを痛感しました。

一般入試まで時間が無い中で自身が出来る最大限の努力をしたのですが、結果が芳しくなく、浪人することを決めました。

浪人生活を送っていたある時、林塾長がSFCのAO入試を受けてみないかと提案して下さいました。私としても、受験のチャンスが増えるならば、と思い挑戦してみることにしました。しかし、私には全国規模の大会などにおける受賞歴は皆無で、唯一有利だと言える点は学校の成績だけでした。そのため、AO入試に向けての出願書類を作成することに非常に苦労しました。書類作成に対する不安は尽きませんでしたが、AO入試対策の夏季講習に参加し10日間ほぼ缶詰状態で取り組んだことで、雑念を排除して作業に集中することが出来ました。毎日学習会の手厚いサポートのおかげで、なんとか一次審査は突破することができました。そして喜びもつかの間、早速二次試験の面接に向けて準備を始めました。自分との孤独な戦いでもある浪人生活を送っていたため、人と会話する機会が少なくコミュニケーション能力が低下しているのではないかと心配していたのですが、毎日学習会の講師陣と電話や対面で面接練習を何度もしたことが自信に繋がりました。しかし、本番の面接では、突拍子もない質問に動揺し、自信を持って答えることが出来なかったので、手応えを感じることができず、かなり落ち込みました。ゆえに、「合格」の文字が目に飛び込んできたときは本当に嬉しかったです。

今回、AO入試を受験して学んだことは、どんなに小さくともこれまでの人生の中で自分が誇れることを見つけ、それを活かせるようなアピールをすることが合格のための一番の鍵だということです。「○○のことならば誰にも負けない」と思えるほど突き詰めれば、必ずSFCの教授陣に認めていただけると思います。そのための指導をしてくださった毎日学習会の皆さん、そして私を支えてくれた家族に心から感謝しています。この恩に恥じないような努力を大学入学後も積み重ねていこうと思います。本当にありがとうございました。

せいぜいMARCHクラスが現役合格の関の山だった私は、筑波大学やSFCはおろか慶應義塾大学なんて手の届かない所にあると考えていました。そんな私は高校3年生の7月中旬頃まで、一般受験に向けて受験勉強をしていましたが、学校でたまたま手に取った「筑波大学アドミッションセンター(AC)入試」のパンフレットを見たことにより、自らの能力と大学で学びたい熱意を評価してくれる入試制度があることを知りました。そこで、プログラミングが得意であり、特徴的な成果物を作っていた私は、この入試形態なら逆転合格できると確信をしました。時を同じくしてSFCでもAO入試を行っていることを知り、筑波大学とSFC環境情報学部の双方に出願することを決意しました。しかし、出願を決意した日は7月20日であり、SFCのAOⅠ期まであと2週間、筑波大学AC入試まで1ヶ月あまりしかなく非常に時間がない中での書類作成となってしまいました。その後、1人で提出資料を作っていた私は、SFC締切前日に林先生と出会い、対策講習に飛び入り参加させてもらって、何とか出願することはできたのですが、やはり時間不足ということもあり書類の作りこみが甘く、SFCのAOⅠ期は一次で不合格という結果となってしまいました。

SFCAOⅠ期の対策講習の受講をきっかけに、毎日学習会に体験授業を経て通い始めることとなり、次に控える3週間後の筑波大学アドミッションセンター入試の対策を毎日学習会でさせていただきました。主な授業内容としては、志望理由書や自己推薦書の添削でした。プログラミングが得意な私は、これまでに特色のあるプログラムを自らが作成していました。そこで、林先生から「成果物を客観的に証明できる論文の提出が重要」とのアドバイスをいただき、論文を作成しました。私自身論文を作成した経験がなかったため、林先生や東大出身の先生のアドバイスの元、自らの言葉で成果物を客観的に証明する論文を作成することが出来ました。また、厳しい添削をしていただけたため、論理的な記述が出来ました。そのようにして完成した筑波大学出願書類は一次合格し、二次面接に進むことができました。

二次面接の対策も毎日学習会にて行っていただき、単に想定質問と模範解答を暗記するだけの対策ではなく、想定にはない厳しい質問を交えた自らの言葉で返す面接練習などの実践的対策を行うことができました。その結果、本番の面接では難なくこなすことができ、筑波大学に合格することができました。

そこから私は、一度不合格となったSFCへ入学すべくAOⅡ期を受けるため、毎日学習会を引き続き受講しました。私は、AOⅠ期で不合格となった要因の一つとして、自らのSFCでの学習計画の甘さがあると考えました。そのため、AOⅡ期の提出書類では、学習テーマを明確にし、SFCで学ぶ必要性のアピールを心掛けました。ほかにも私は、学習テーマに関する論文を100本近く読むなど、学習テーマに関する知識を増やすことも行いました。任意提出資料では、筑波大学で合格したものをベースに、私がSFCで学びたいテーマとの関連性を加えたものを提出しました。そして、先生方の添削を受けながら完成した書類は一次試験を合格することができ、二次試験の面接に進む切符を得ることが出来ました。

SFCのAO入試は二次試験の結果が出るまで約二か月ほどあるため、私は一次試験の出願後、結果を待たずに面接対策をはじめました。そのため、約二か月ほど時間をかけて面接対策を行うことができました。面接対策では、先に合格した筑波大学の面接と同じように暗記に頼らず、自分の言葉で答える厳しい面接対策をしていただいたため、本番の面接でも、厳しい質問に一切動揺することなく、自らの意見を述べることが出来ました。その結果、晴れて念願の慶應義塾大学環境情報学部に合格することが出来ました。

私は、今回のAO受験において、自分の特色を活かすアピールを行いました。その結果、教授陣に認めていただくことが出来たかなと感じています。これは、私だけでなく、全てのAO受験をする人に対して重要だと思います。私は、毎日学習会と出会ったことで1年前には考えられない結果を出すことが出来ました。最後に、徹底的な指導をして下さった毎日学習会の先生方、本当にありがとうございました。

まず、私が一番伝えたいのが、これまで何の受賞歴もなく、内申も悪かったのに合格したことです。私は、科学技術コンテストなどで受賞した経験もありませんし、スポーツで自慢できる成績を残したこともありません。さらに、高校の内申は3.5くらいでした。1をとった教科すらあります。典型的な劣等生でした。

ではなぜ合格したのか?その理由は二つあります。

一つ目は自分がSFCで研究をしたいテーマについて、誰にも負けない情熱を持っていたことです。

決して、今回のAO入試のために、無理にひねり出したわけではなく、このテーマに自分の人生を捧げたいという強い思いがありました。しかし、その思いを感情的に伝えるだけではSFCの先生を説得できません。客観的に示すことが重要です。私は、それだけの情熱があったからこそ、数か月という短期間で膨大な資料を読んで知識を増やし、自身の体験も増やせたのです。最終的に日本でもこのテーマを語らせたら右に出るものはいないと思えるほどの自信がつきました。その知識をもとに具体的な研究計画や必要な学問を細かいところまで資料にしました。面接においても、資料では説明できなかった部分を自分自身の体験などを交え説得力のあるプレゼンができました。

二つ目は面接について徹底的に対策をしたことです。AOの面接ではいくらか想定外の質問もされますが、そのほとんどは研究テーマや自身の価値観についてです。幅広いテーマが出題される一般入試の小論文と比較すれば対策は明確です。予想される質問を把握し、それに対する回答を分かりやすく説明できるように何度も練習すれば、本番も必ず上手くいきます。最終的に私が準備した質問&回答の数は100個近くとなりました。面接の際の自分の表情をチェックするため、壁一面に鏡が設置されてある音楽スタジオにこもり、何時間も練習をしたこともありました。自他共に認めるほどしゃべり下手だった私でしたが、面接のときだけは別人になれました。

これらに加え、毎日学習会が強力にサポートして頂けたことが非常に大きかったです。毎日学習会にはSFC出身の代表や東大出身の先生がいます。さらに実際にAOで合格した現役SFC生の方もいます。どんなに熱い情熱があり対策にしっかり時間を割いたとしても、自身だけではどうしてもひとりよがりになりがちな面があります。様々な先生方によって、事前提出資料や面接の想定質問について客観的なかつ多角的な視点でご指導して頂けたことにより、方向を見誤らずに最後まで自信を持って進めました。さらに、浪人生でもありAO試験だけに賭けられない立場としては、一般入試の小論文とAO対策を並行して進められたのも非常に助かりました。この点も、SFC入試をトータル面でサポートして頂ける毎日学習会ならではの素晴らしさです。本当にありがとうございました。

私は高校二年生の12月に一般入試ではなくAO入試で行く事に決めました。それが自分の頑張ってきた事を一番認めてくれる方法だと思ったからです。そして直感で慶應義塾大学sfcと思い付きました。私はA方式よりも倍率が低いB方式でいこうと決め、高2の学年末までまずは評定を上げる事を必死にやってきました。そして、3年生になってからも平均評定を保ちB方式で出願する事がなんとか出来ました。

ただ、そこまで来たものは良いものの、志望理由書や自由記述をどう書いて良いのか分かりませんでした。そんな時、毎日学習会をネットで見つけました。たった10分で良いと書いてあり初めは正直胡散臭いと感じました。5月から始め、最初の1週間くらいは無料で体験授業をさせてもらいました。

小論文添削でしたが、慶應sfc以外の学部の小論文も行ない、順序を追ってやることで、最初の2日だけで力が付いているような気分になりました。本格的に毎日学習会を始め、父親にも東京での講座を見に行ってもらいました。そこでは現役生含め浪人生のAO対策をやっておりこの毎日学習会を信頼して良いものだと確信し、約5ヶ月間対策をしてもらいました。

まず、AO1期の 志願書の作成から始めました。私は、小学校でバドミントンを始め全国大会にも出場、中学3年でrifleを始め、全国大会出場、国体出場、地区大会で優勝するまでになりました。それらの経験から得たものを結び付ける方向で、林先生にアドバイスいただきながら、作成したものの、現実には難しい研究になることがわかり、1週間前にすべてを白紙に戻しました。焦りの中、林先生始め、学習会の緒先生方のおかげで間に合わせることができました。また、学習会は、学習だけでなく、不安や悩みを抱えた私の相談にも応えてくださいました。

慶應sfcに行くと決めた時から私は心の中で「自分が慶應に受かるのだろうか」という疑問、悩みをずっと抱えていました。周囲からも今の偏差値から目標があまりにも高すぎると言われて辛い日々もありました。しかし、学習会に出会った事で自分の不可能だというリミッターが一気に外れ、最終的には自分が落ちるはずがないという強い確信を持って面接まで進む事が出来ました。学習会があって本当に良かった。

ここに出会って私の人生は変わりました。

毎日学習会との出会い

私は、陸上競技や研究発表で全国1位・世界大会出場などを経験していたこともあり、心のどこかで”受かるだろう”という根拠もない自信を持っていました。そんな中、書類を書き始めるとなかなか筆が進まず焦りを感じるようになりました。そこで対策の塾を調べましたが、どの塾も週に2,3回の授業・校舎は東京と大阪・授業料も高いというのが主流でした。そんな中、毎日学習会のことを知り、短時間の授業を毎日続けて行うこの形態が最適だと思い、林塾長の熱意にも惹かれ入塾を決めました。

志望理由書を書くときに気をつけたこと

一読して興味を持っていただけるような話の構成というものを心がけました。受験者数が非常に多いこのAO入試で、他の受験生とどのように差をつけるかを意識し、自分が行ってきた活動と入学してからやりたいことの結びつけというものを大切にしました。また、SFCでなければ私の夢は実現することができないという熱意を伝えることも重視しました。

自由記述を書くときに気をつけたこと

パッと見て目を引くようにビジュアルを重視しつつ、内容の詰まった自由記述というものを心がけました。志望理由書に書ききれなかった内容を、新聞のように図や写真を効果的に使いつつバランスのとれた形式でまとめました。2枚の内容については、これまでの経験・これからやりたいことを一枚ずつ書き、前者では実績だけでなく何を学びどのような力が身につき、何に活かしていけるのか、後者では夢実現への明確なプランとSFCでの学びの必要性を重視して作成しました。

面接対策で気をつけたこと

質問に対して、端的に要点を押さえて返答することを気をつけました。また、話すのが早くなるという自分の癖をできるだけ出さないように日々、適度なスピードを心がけて対策に取り組みました。面接時の心構えとして、自分の伝えたいことを伝え切るのではなく、面接官の聞きたい質問をし尽くしてもらう面接にできるかが重要になると思います。

面接の様子

私の場合は圧迫的な質問もありましたが、自分の明確な意見を持っていた為、返答にも困ることはなく終え、その後は非常に和やかな面接でありました。面接官の方々が聞きたいことをストレートに聞いてくる形式だったので、質問されたことに対して的確な答えとそう考える理由を短く軸がブレないように述べることが大切だと感じました。(自分が1番驚いたのは、「君のやってきたことと大学でやりたいことを英語で何分でもいいから説明してください」と言われた質問です。世界大会での経験も生かして、3分間英語で話し続けましたが、その間が1番興味深く聞いてくださってた気がします。充実した面接にするために、面接官の方々の興味を唆るような返答をすることも技として準備していてもいいと思います。)

合格してからの感想

この入試は、日本で最初のAO入試ということもあり非常にレベルの高い生徒が集まっていると改めて感じました。その中で周りと差がつくのは、やはりSFCに絶対入りたいという熱意や、SFCが大好きだという思いを持っているかどうかです。毎日学習会の先生方はSFC出身の方も多く、授業を行うたびにSFCのことが好きになりました。この塾で対策を行い合格できたこと、本当に心からよかったと思います。ありがとうございました。

毎日学習会との出会い

毎日学習会のホームページを読んでこの塾に入ることを決めた。

慶應義塾大学に合格する為に、塾に通いたいと思っていたものの、寮生活で門限があり外出する時間に制約があったため、スケジュールのやりくりをして、自分の都合の良い時間に学習できるネット授業である毎日学習会を選んだ。

志望理由書を書くときに気をつけたこと

志望理由はどのようなことに対して問題意識を持っていて、それを解決するために、なにを学び、何を理解し、自分のたりないスキルを補うために、どのような授業を受講し、どのように深めていきたいか具体的に書くことを意識した。

自由記述を書くときに気をつけたこと

自由記述は自分の課題について一目で理解してもらえるように、詳細に書くよりは課題解決を前面に出して自分年表を取り入れ表現した。また、課題を解決した後の成果について、未来のことで未知数ではあるが具体的に記入した。

面接対策で気をつけたこと

常に元気に明るくハキハキ話すことを意識し、練習から本番をイメージして行なっていた。また、質問内容にふさわしい受け答えができるように、何について聞かれているかを瞬時に考え、頭の中で文章を作り理論的に話すことを意識していた。しかし、いくら理論的に話しても表情が暗いと台無しになってしまうので、常に笑顔で話していた。

面接の様子

面接本番は、本当に緊張していた。しかし、教授が待っている部屋に入り面接が始まると緊張は溶けて楽しむことができた。また、私はとっても怖い教授をイメージしていたのですが、思っていた以上に教授は優しく話しやすかった。練習から本番を意識していたので最初から最後まで練習通りに落ち着いて話すことができた。

私は3度目の慶應受験で慶應義塾大学環境情報学部に合格することができた。

私は、他より優れた学力を有していたわけではない。また、特別な資格を有していたわけでもない。SFCに合格することができたのは、毎日学習会での毎日の授業を経て培った論理的な思考、そして人間関係があったからだと思う。

慶應を専門に対策している毎日学習会

私がSFCを受験しようと思ったのは高校三年生の時、友人に誘われたオープンキャンパスの時だった。その際、8月にAO入試を行っていることを知り、私はAO入試を受けることを決心した。そして、すぐに学校で志望理由書や必要書類の作成に取り組み、対策を進めた。しかし、調べてみると、SFCのAO入試は国内最難関のAOと言われるほど難しい入試であるということを知り、なんとも言いようのない焦りと不安に駆られていた。そこで私は、慶應を専門に対策している塾を探し、そんな時出会ったのが毎日学習会である。

生徒を第一に考えた質と価格

私は毎日学習会に入塾し、代表の林先生に対策を依頼した。私は、様々なAO対策塾の中で、毎日学習会で対策をしようと決めたのは、毎日学習会が生徒のことを第一に考えた塾であったということだ。私は、様々なAO対策塾の体験授業を受けてきたが、一般的な対策塾は一コマ(50分)で10000円以上かかり、そのうえ一コマのうち大半を雑談が占めることもあった。一言でいえば無駄が多く、価格が高かったのだ。それに比べ、毎日学習会は一コマ(10分)1333円という圧倒的な低価格でかつ、高い質の授業を行っていただくことができた。

初めてのAO入試は期日ミス

指導をしていただき、書類を作成したが、私の初めてのAO入試は散々な結果だった。それは、出願受理不可。私は、書類の提出期限を1日勘違いし、期日までに提出することができなかったのだ。というのも、SFCのWEBページには、2年間分の募集要項が掲載されているため、昨年度の募集要項を間違えて参考にしてしまったのだ。今までの努力が水の泡となり、本当に後悔した。しかし、ここで私を救ってくださったのも林先生だった。まだ、二期のAO、一般入試が残っているから大丈夫と励ましの言葉をいただき、私は、もう一度合格に向けて歩みを進めることができた。

初めてのAO入試は期日ミス

指導をしていただき、書類を作成したが、私の初めてのAO入試は散々な結果だった。それは、出願受理不可。私は、書類の提出期限を1日勘違いし、期日までに提出することができなかったのだ。というのも、SFCのWEBページには、2年間分の募集要項が掲載されているため、昨年度の募集要項を間違えて参考にしてしまったのだ。今までの努力が水の泡となり、本当に後悔した。しかし、ここで私を救ってくださったのも林先生だった。まだ、二期のAO、一般入試が残っているから大丈夫と励ましの言葉をいただき、私は、もう一度合格に向けて歩みを進めることができた。

二期のAOの面接で

そして迎えた二期のAOは一次審査を通過し、二次試験の面接に進むことができた。しかし、噂には聞いていたが、SFCの面接はかなりの圧迫面接であった。「本当にSFCでなければいけないのか」「きみのやりたいことは他大学では行えないことなのか」「苦手科目の英語の克服はどうするのか?」そんな質問を幾度となく問われ、的確にこたえきることができなかったのだ。そして、結果は不合格。書類審査が通れば、面接は大体が通ると思っていた私にとっては衝撃の結果だった。

AOで落ちたことにより、私は国公立大学の受験を考えた。しかし、ここで諦めきれるほど私の慶應に行きたいという気持ちは弱いものではなかった。AOの勉強をするにあたり、SFCのことを研究すればするほど私はSFCに行きたいという気持ちが強くなっていたのだ。ここから長い一年間にわたるAO対策が始まった。

信頼できる講師陣のサポートに心から感謝

私のAO対策は書類作成、面接対策が主であったが、それ以上に大変だったのが、体調管理、人間関係、家庭問題など、勉強以外のプライベートな問題だった。しかし、様々な問題を抱えながらも、合格できたのは、毎日授業で勉強の進捗管理をしていただき、諸問題の相談にも乗っていただいた毎日学習会の先生方の力があってだと感じている。代表の林先生をはじめ、参考になる本を多く紹介していただき、書類を社会人の目線から指導していただいた中井先生、私の学びたいSFCの研究会の教授と話す機会を作ってくれた佐藤先生、面接の前、何十回と面接指導に付き合ってくださった先生、挫けそうになったとき何度も励ましの言葉をかけて下さった野村先生、その他にも、ノエル先生、折田先生、植田先生、など様々な先生にお世話になりました。

私の合格は自分だけではなく、お世話になった多くの先生方、毎日学習会という、SFCのことを最も分析し、生徒のことを第一に考えた授業を行う学習塾があったからだと思う。

慶應SFC AOとは?

慶應SFC AOに合格するための毎日学習会の秘策とは?

慶應SFC AOの概要とは?

他の大学・学部のAO入試となにが違うのか?

お世話になります。毎日学習会林です。

ここでは、慶應SFC AOとはどのような入試なのか、他の大学・学部のAO入試とはどのような点で異なるかについてお話したいと思います。まず、慶應SFC AOの特徴としては、内申・英語資格・年齢・研究業績などの制約が一切ない入試だということです。つまり、慶應SFC AOは誰もが受けることができるAO入試だということです。これが他の大学・学部のAO入試とは大きく異なる点です。

しかし、だからといって慶應SFC AOは誰もが受かるAO入試ではありません。むしろ、慶應SFC AOに合格するためには他の人が持っていない独自の研究計画を持っている必要があります。では、そのような他の人が持っていない独自の、それも慶應SFCに評価される研究計画を持つにはどうすればよいのか、ここではそのことについて考えていきたいと思います。

まず、慶應SFCに評価される独自の研究計画を持つ上で必要なのは、彼を知り己を知ること、つまり慶應SFCの先生方がどのような研究をしているのかを把握した上で、自分自身が興味の持てる研究分野について考えることです。毎日学習会では、慶應SFCの教員108名についてどのような研究を行っているかまとめた志望理由書例があります。それを見ていただいた上で自分が興味がある教員を10名まで絞っていただき、その上で自分の興味がある研究テーマの手助けをしていただけそうな先生を2〜3名ピックアップします。その中で慶應SFCの特徴である「学際融合」つまりある学問分野とある学問分野の組み合わせにより、いままで解決できなかった問題を解決するような取り組みができるように模索します。関連の先行研究なども洋の東西を問わず探し、その上でまだ誰もアプローチしていない「未踏分野」に自身がSFCのテクノロジーを活用した上でアプローチするというストーリーを作ります。これこそが慶應SFC AOで求められる独自の研究計画になります。毎日学習会ではこうした研究計画の立案を全力でサポートします。

慶應SFC AOに内申制約はあるのか?

かつてのB方式はなぜ廃止になったのか?

その上で、慶應SFC AOでは内申制約が建前上ないとはいえ、実際には内申制約があり、進学校かつ内申が良くなければ合格できないのではないか、と懸念されている方も多いと思います。そこで、ここでは慶應SFC AOでは実際のところこの「内申問題」についてどのように取り組んでおり、直近でどのような状況変化があるかについてここでは説明したいと思います。

まず、直近のSFC AOで最も大きな変化として取り上げるべきなのは「慶應SFC AO B方式の廃止」だと思います。B方式というのは、もともとは内申4.5以上の受験者については倍率が低い別枠で通すという仕組みなのですが、この「B方式」が評定評価の厳しい進学校の生徒に対し著しく不利である一方で、学力に不安が残る高校出身者に対して著しく有利であることから2020年度の段階で廃止に追い込まれました。

この「慶應SFC AO B方式の廃止」は慶應SFC AOの歴史の中でエポックメイキングな転換点となったことは間違いありません。実際、毎日学習会のSFC AO合格者は2020年度高専中退・高校中退から2人が合格しています。こうした受験には不利な状況からの合格が続出する背景としては、やはり慶應SFCがこうした経歴に囚われずに、本当に研究に向いている人材を登用したいという意思の現れだと考えられます。

ですから、現時点で内申が悪いからといって慶應SFC AOの受験を諦める必要はないと私達は考えます。内申が良い方はもちろん、現状内申が悪い方も自分がやりたい研究像が明確にある方は慶應SFC AOにチャレンジすべきです。

慶應SFC AOに英語資格制約はあるのか?

英語ができなくても受かる人はいるのか?

その他にも、慶應SFCは一般入試の英語が非常に難しいことから、慶應SFC AOでも英語が堪能な方が多く、競争に勝てないのではないかと危惧される方もいます。この点についても触れておきたいと思います。

まず、慶應SFC AOの募集要項では、特筆すべき特技として英語のみならずプログラミングやその他の活動実績も認めています。また、毎日学習会の合格者を見ても、得意分野は英語に限らず、たとえばプログラミングが得意だとか、スペイン語が得意だとか、スポーツでなにか実績があるとか、自主研究をしているとか、ありとあらゆる特技・実績がSFCに入るに値する実績として認められます。ですから、合格者に関していっても、必ずしも英語ができるわけではなく、毎日学習会からの合格者でも英語はこれから、という合格者はたくさんいます。

ただし、やはり先行研究を調査する際に日本語だけではどうしようもない分野も多いですから、英語が得意であれば英語で先行研究調査をして語学力をアピールすべきでしょうし、英語がいまいちでもスペイン語や中国語・韓国語などで調査が可能であればそれは目一杯アピールすべきでしょう。また、今のところ日本語でしか調査が出来ない場合には、日本特有の問題(例えば戦後の引揚者問題など)を取り上げることで英語力に難があることが目立たない形にするなどの工夫も必要です。

毎日学習会では、実際に乏しい英語力でも慶應SFC AOに合格した卒業生が複数おりますし、乏しい英語力でも慶應SFC AOに合格するためのあらゆる工夫を講じることが可能です。しかし、大学入学後はやはりどのような分野を選ぶにしても一定の英語力は必要ですから、英語学習にそれなりの時間を割くことは覚悟しなければなりません。そのことをしっかりと認識した上で、ただなるべく早く慶應SFCに合格するために英語力のいかんに関わらず慶應SFC AOを突破できる戦略が重要になります。

慶應SFC AOにプログラミング資格制約はあるのか?

プログラミングができなくても受かる人はいるのか?

また、慶應SFC AO合格者の中にはプログラミングに長けた人材も一定数おります。実際、毎日学習会の慶應SFC AO合格体験記を一読頂いても、プログラミングに長けた合格者が複数人いることはすでにご確認いただいたとおりです。

さて、ここでこうしたプログラミングに長けた人材に、慶應SFC AOに合格する上でどのように勝っていくのかという戦略が必要になります。プログラミングに長けていると自称する受験生の中には、本当に独自の工夫を用いて自作のシステムを開発している受験生もいれば、チュートリアルなどを読んだ上で典型的なサンプルコードを微調整したものを自作システムとして披露している受験生もいます。慶應SFCは情報工学の分野の第一人者が揃ったキャンパスですから後者のようなシステムは見抜かれ、高い評価を得ることはできません。ですから、プログラミングに長けた人材がSFC AOで合格しているからといって、いまからプログラミングを始め、慶應SFC AOの提出までにポートフォリオづくりなども含めて間に合わせようと考えることは得策ではありません。

では、プログラミングもできない、さらには英語力にも自信がない慶應SFC AO受験生が慶應SFC AO最終合格を勝ち取るためにはどのような戦い方が考えられるでしょうか。一つの方法としては、競争の軸をずらすことがあります。提出書類を一読しただけで最終合格が確定してしまうような猛者の多いプログラミング畑を避け、より競争がゆるく、なおかつ短時間で準備可能で、研究としても意義深い分野の競争の軸をずらす必要があります。

そうした競争分野の一つには、統計の活用があります。研究に活用できる程度の統計技術を習得するにはもともとの数学理解などによっても異なりますが、おおよそ100時間程度あれば足りるというのが毎日学習会での指導経験上の経験則です。ですから、いままで多くの人が取り上げてこなかった、かつ社会的に意義深い斬新な切り口で統計技術を使いながら行った自主研究には高い評価が与えられることがしばしばあります。このような短時間の対策で提出可能な切り口を見つけ、慶應SFC AOにチャレンジすることを毎日学習会では全力でサポートします。

慶應SFC AOに年齢制約はあるのか?

実質的制限はあるのか?

他にも、慶應SFCを受験する際に私大医学部のように年齢制限があるのではないか、また仮にそうした制限がなくとも慶應SFC合格後、30代や40代で大学に通うと周囲からのけ者にされるのではないかと不安をお感じの方も多いのではないかと思います。この点についても説明したいと思います。

まず、基本的には慶應SFCでは何歳で合格しても、年齢を理由にのけ者になることはありません。そうした多様性を認め合うコミュニティーが形成されている理由としては、まず慶應SFCの帰国子女率の高さにあります。「帰国子女」という言葉をどのように定義するかにもよりますが、慶應SFCの在学生はおおよそ6〜7割がなんらかの海外経験を持つ人材です。そうした経験の中で多様性の尊重の重要性を学んでいる慶應SFC生は年齢を理由に入学生をのけ者にすることはまずありません。

その上で、慶應SFCの大学当局はどうかというと、これもまた年齢を理由に受験者をのけ者にしているということは考えにくいです。実際いままでにも20代後半ないしは30代〜60代の合格者はおりますし、毎日学習会からの合格者でも20代前半など一般的な大学入学のタイミングとは異なるタイミングで入学された受験生は大勢おります。ですから年齢の面で慶應SFC AOの受験を諦める必要はまったくありません。

慶應SFC AOに自主研究歴による制約はあるのか?

自主研究がなければ受からないのか?

慶應SFC AOの募集要項には、任意提出資料として正課のレポート(慶應SFCでは自主研究論文のことを指します)などを出す場合には、必ず表紙とコメント・評価を提出するようにという注意書きがあります。このことは、慶應SFCが特定のコンテストや学校での課題として出された添付論文を評価することを示しています。

しかし、学校でこうした自主研究論文(レポート)提出が義務付けられているのは首都圏のごく一部の進学校だけですし、他にも各種コンテストなどがありますが地方出身者の場合はこうしたコンテストの存在そのものを知り得ないこともあります。そうした点から、毎日学習会ではこうした受験生に対しても自主的な論文レポートの執筆を推奨し、その評価をSFC以外の大学教員に依頼し、評価付きの論文とすることでその社会的必要性を明確にした上で慶應SFC AOの提出書類として送付、このやり方でいままで地方出身者からも多くの合格者を輩出しています。

実際に毎日学習会では、このような自主的なレポートの執筆を通じ、実績・内申・英語資格などの面で厳しい状況にあったにも関わらず合格した生徒が複数おります。ご希望の方には、論文(レポート)を含めた過去の合格者の提出書類をお送りしますのでぜひ参考にしてください。

【総合政策学部対策】

慶應SFC総合政策学部AOの合格の決め手は?

ここまで一通り慶應SFCAOに合格するための条件をさらっとまとめてきましたが、慶應SFCには総合政策学部と環境情報学部があり、実はそれぞれの学部で求められている要素は異なります。ですから、環境情報学部で出願して何度も不合格だった方でも総合政策学部で出願したら合格したり、その逆のことがしばしば起こります。

そうした中で慶應SFC総合政策学部 AOで合格するために必要な要素、合格の決め手とはなんでしょうか? いくつかありますが一番大きなものとしては、慶應SFCは学際融合をテーマに掲げた学部ですから、「文系の研究であっても理系の要素が入っていること」です。とはいえ現在の研究シーンでは経済学や心理学、その他文系といわれる学問でも統計手法が使われるのは経済学部や文学部心理学科などでも当然のこととなってきているので、これぐらいでは慶應SFC合格に十分だとは言えません。

慶應SFC総合政策学部 AOで求められている学際融合は、たとえばTwitterのログデーターのような大量の情報、かつ定性的に思われるような情報を定量的に処理したり、特殊な情報(たとえば戦後の引揚者居住地域の情報)などが特定の要素(たとえば不動産価格や教育の質などに)どのように影響するかを分析するなど、いままで多くの人が避けてきた、かつ社会的意義がある部分について様々な学問領域の力を使いアプローチすることです。文系といえども理系をも含めた研究成果を用いて、今まで未踏だった領域に踏み出すことで社会の課題解決を図る事が大事になります。

今の段階でこうしたアイディアを思いつく自信がない方でも毎日学習会では様々なテーマの提案をさせていただきます。そういう中で自分が解決したいテーマが見つかり、それに向かって歩みだしたことで合格を勝ち取られた方が過去にも多くおります。今のところテーマがぼんやりとしていてもためらうことなくご相談いただければ幸いです。

【環境情報学部対策】

慶應SFC環境情報学部AOでの合格の決め手は?

一方で、慶應SFC環境情報学部AOで合格するためにはどのような要素、合格の決め手が必要になるでしょうか。

慶應SFC環境情報学部AOで必要なのは、慶應SFC環境情報学部で研究されているテクノロジーを社会に活かすための社会への視点です。ですから、プログラミングがある程度出来て、かつ社会に関する本もたくさん読んでいるというような社会への視線が慶應SFC環境情報学部AOの合格者には求められます。

具体的に落とし込むと、たとえば優れた技術者は人間を監視するシステムを顔認証技術などを用いて作ることが出来ます。中国では最近、「ウイグル人発見顔認証」技術を大々的なPRする顔認証技術の会社も出てきています。このような機能は技術的に見れば優れた機能といえるかもしれません。ただ、社会に対する視線がある技術者はおそらくこのような技術を作りPRすることには良心が咎めるはずです。こうした社会への視線があること、アイヒマンにならないことが慶應SFC環境情報学部AOで求められていることです。

実際にこれを見ている方の中には、プログラミングや統計手法には自信があるけれども、いまいち社会のことがよくわからないという方もいるかもしれません。慶應SFC AOを受ける方の多くが高校生であることを考えればそれは当然のことです。しかし、ご安心ください。毎日学習会の代表も含めたスタッフがこうした社会の理不尽に対する視線をどのように培い、テーマ選びに反映させるかをゼロからていねいにお話します。ぜひご相談いただければ幸いです。

【合格の条件】

慶應SFC AOに合格するための条件とは?

さて、ここまで慶應SFC 総合政策学部AO・慶應SFC 環境情報学部AOでそれぞれ合格するための条件をまとめていきました。総じてどちらの学部でも共通していることとしては、「他の分野への興味・関心を持ち、他の分野も巻き込んだ上で課題解決を行おうとしている」このことが慶應SFC AOで求められていることの最大公約数と言っても過言ではないでしょう。

このように書くと慶應SFC AOの合格には文理を問わない幅広い教養が必要で、とてもではないが一介の高校生が手を出せるものではないと感じられるかもしれません。しかし、そのような判断が見落としているポイントとしては、慶應SFCは様々な分野の教養を基礎から積み上げて課題解決を図る学部ではなく、むしろ解決すべき課題を先に決め、その解決に必要な学問分野を総動員する学部である、ということです。

ですから、あなたが慶應SFC AOを受験するにあたってまずすべきことは、解決すべき課題を見つけることです。解決すべき課題といわれると仰々しい響きだと感じられるかもしれませんが、解決すべき課題は日常生活のありとあらゆるところにあります。あなたが日常生活の中で違和感を感じたことや、不条理に感じたことが解決すべき課題を探すヒントになります。アンテナを高くして、社会の何が問題なのかを考えることが慶應SFC AOに合格するためにはまず必要です。

【合格に向けての準備】

慶應SFC AOに合格するために必要な準備とは?

そのように普段から課題に対するアンテナを高くしながら過ごしていると、慶應SFC教員108人データーベースを見たときに、この先生から教わりたい、この先生と一緒に研究したいという先生がある程度は浮かび上がってくるはずです。その中で先生の論文やその先行研究、自分が興味がある分野の本や論文、その先行研究を見ることによって、どの部分までは研究されているか、またどの部分からは研究されていないか、どの未踏領域が社会的意義のあるものなのかを分析し、自分なりの問題意識とアプローチを持つ事ができるようになるはずです。

毎日学習会ではこうしたプロセスのすべてを、毎日10分からの徹底した指導でサポートします。

添付論文とは?

慶應SFC AOに合格するための添付論文とは?

【添付の自主研究論文の条件】

慶應SFC AOで合格する任意提出資料(添付論文)とは?

慶應SFC AOで実績も内申も英語資格もない場合に最も威力を発揮するのは、任意提出資料で研究論文を添付することです。実際に慶應SFC AOの募集要項でも「正課のレポート”など”は、タイトルなどを付けた上で第三者からの評価をしてもらうこと」を条件に提出が認められています。つまり研究論文を添付することそのものが慶應SFCからも認められているということです。

ただ、もちろん各受験者の自主研究論文を最初から最後まで読んでいたら膨大な時間がかかりますから、慶應SFC側としても「第三者からの評価」という条件を付けています。この条件を満たせるようにするにはどうすればよいかを考えなければなりません。

まず、大前提として重要になるのは、その論文が研究者が用いる共通のフォーマットを用いて執筆されていることです。いわゆるAPA方式に則って書かれていることが重要になります。これは募集要項で求められてる第三者からの評価を得る上で非常に重要なことです。研究者が共通して用いるフォーマットを使っていることにより研究者からしてもコメントしやすくなりますし、その結果として返信が帰ってくる可能性が高まるからです。こうしたコメントは自分の研究で先行研究として用いた研究の著者にメールで依頼することが過去の合格者の場合多いです。

こうしたフォーマットについては動画でも詳しく紹介しておりますのでもしよろしければご覧ください。

動画:中卒→慶應SFC AO合格者の任意提出資料の作り方とは?

【テーマ決めの方法】

慶應SFC AOの添付論文のテーマ決めはどうすればよいのか?

慶應SFC AOで合格するということにフォーカスを絞ると下記のような条件があります。

[テーマ選びの4条件]

1. SFCの2人以上の先生とできる

2. 自分でできる

3. 他の人がやってない

4. 困っている人がいる

それぞれについて説明すると、まず「1. SFCの2人以上の先生とできる」については学際領域分野の研究であることが求められます。これはなぜSFCでなければならないかということを答える上で重要な観点です。また、「2. 自分でできる」「3. 他の人がやってない」という点についてはなぜ自分がSFCに入らなければならないかということを答える上で大切です。他にも「4. 困っている人がいる」というのはその研究の必要性を訴える上で重要になってきます。

このような条件を満たすテーマを決めるために、まず毎日学習会の慶應SFC教員108名データーベースを用いて、自分の琴線に触れる教員を10人程度ピックアップします。その上でそれぞれの先生方の専門分野を組み合わせ、なおかつ自分の優位性や興味・関心が生かされる研究を考えます。また、それについてamazonやGoogle scholarでの調査で他の人がやっていないことを調べきることも重要です。また調べている過程で、自分がしようとしているテーマが既存研究の今後の課題として出てきていれば、そこに問題意識を持つ人がいることがわかり「4.困っている人がいる」をも満たすことが分かるはずです。

【先行論文調査の方法】

慶應SFC AOの先行論文調査はどのようにすればよいのか?

では、こうした先行論文調査はどのように行えばよいのでしょうか?いくつかの考え方がありますので順を追って紹介しましょう。

まず、先行研究調査の足がかりとなるのは、自分が興味を持った慶應SFCの教授が書いている論文です。Google scholarで調べてみて一通り読むだけではなく、必要に応じて国立国会図書館(予約が必要です)に出向き論文を一通りコピーすることが大切です。次に重要なのは、先生方が書いている論文の一番最後のページにある参考文献リストです。これについても手に入る限りの論文はすべて手に入れます。こうして集めた論文については、まずはアブストラクトを読み、興味深そうな研究であればアブストラクト・研究課題・実験結果・今後の課題、そして自分の研究にどのように活かせるかまでをエクセルでまとめましょう。

また、他の視点を得るためには、こうして論文を読んだ中で分かった関連キーワードをマインドマップにし、関連キーワードで一通りGoogle scholarで検索してみることも大切です。この時、研究の成否を分けるぐらい重要になるのは、日本語に限らず英語キーワードでも調べてみることが大切です。最初は慣れないと思いますが、ほとんどの場合画期的な研究アイディアは日本語で調べた時よりも英語で調べたときに出てきます。英語から逃げないことがSFC AOでは大切になります。

【分析手法の学習】

慶應SFC AOで求められる学術的な分析手法とは?

ここまで先行研究の調べ方について紹介してきましたが、ここから先はこうして調べた研究論文でどのような分析手法が使われているか、それを私達はどのように学ぶことができるかについてお話できればと思います。

まず大前提として抑えておかなければならないのは、現在の日本の教育指導要領では高校段階での基礎的な統計学の学習が義務付けられており、よって大学側も新入生にはある程度の統計学の素養を求めることです。実際に、慶應SFCでも入学後すぐにデーターサイエンス試験という統計学の基礎を問うテストが課されるほどです。インターナショナルスクールや民族学校の方はこのあたりの認識ができていないことがありますが、そもそも問題として基礎的な統計学の概念を把握していることは慶應SFC合格者としては必須です。

その上で、こうした基礎的な統計学の概念をどのように学ぶべきかをここではお話できればと思います。まず大前提として数学を履修されている方は授業内での学びを深めることが重要ですが、その上で実際にさまざまな研究論文を読む上で必要なレベルにまで知識を高めるためには統計分析の入門書を読み、数式などについてはある程度ノートに取った上で理解することが重要になります。特に回帰分析・因子分析は多くの先行研究でも使われているのでしっかり把握しておいていただければと考えています。

その上で、先行研究を読んだり、後に紹介する様々なツールを用いて自らの研究に活かしていただければ幸いです。

【Rを使う場合】

数十万円分の分析ソフトの機能が無料で使えるRの習得方法とは?

ここで自分で分析をしてみようと思うときにAO受験者にとって課題となるのが、こうしたツールが非常に高価なことです。私はSFCの学生だった時代にはEviewsというソフトを計量分析のために使っていましたが、このソフトだけでも20万円ほどになります。こうした高価なソフトを利用することができず、どのように分析したら良いのか悩んでいる方も多いと思います。

そんな方に朗報があります。それはRという統計言語の存在です。実際に使うときにはR studioというソフトを使う形になりますが、なんとこのソフト無料で利用できます。さらにおそらくありとあらゆる計量分析ソフトよりも追加機能などが豊富で世界中の様々なオープンソースコミュニティで作られたかゆいところに手が届く機能がどんどん使えます。計量分析を個人で始めるのであればRを使わない手はないと思います。

毎日学習会でも実際にRをどのように使うかをYoutube動画でまとめておりますのでもしよろしければ参考にしてください。

動画:慶應SFC AOに合格するためのR入門

【KH Coderを使う場合】

文章を分析する際に使えるKH Coderの習得方法とは?

ここまで統計学的手法を使い、Rを用いることで数量が出てくるデーターについてどのように処理するかについてお話してきました。しかし、慶應SFCは文理融合型のキャンパスですし、そうした中でSFC AOのテーマを考えると、一見あまり統計の活用が考えられない分野でテーマを決めてしまう方も多いと思います。

たとえば、新聞記事の頻出語彙からその時代時代の言論のトレンドを掴むような研究であればどうでしょうか。こうした研究では一見統計的手法はなんの役にも立たないように思われます。しかし、本当にそうでしょうか。この部分についてはよく考えなければいけません。一見文系的に思える研究でも、実は統計的手法がかなり生かされる分野というのは存在するのです。

このケースの場合は、たとえばどのような語句が頻出なのかをカウントしたり、どのような語句とどのような語句が一緒に使われやすいのかを分析することには意味があります。こうした大量のテキストファイルを処理しながら頻出語句や頻出の語句の組み合わせなどの言語処理を分析するのがKH CoderというRを用いた拡張機能の一つです。

このKH coderを使うことで、統計的手法への理解が浅い数学未選択者などもクリックひとつでかんたんに大量のテキストファイルを処理し、統計分析を行うことができるようになります。詳しい使い方はYoutubeでも紹介しておりますのでぜひ御覧ください。

動画:慶應SFC AOに合格するためのKH Coder入門

【Python3を使う場合】

データーを集めるときに使えるPython3の習得方法とは?

たとえば不動産ポータルサイトから大量の情報を引き抜いて研究に利用したい場合などはスクレイピングという手法を用います。スクレイピングについては専門の書籍なとも多数あるのでそうした書籍を参照して実装してみていただければとは思いますが、いきなりスクレイピングをやろうと思い書店で書籍を買っても手も足も出ないのではないかと思います。

そこで毎日学習会ではスクレイピングでよく用いられるプログラミング言語であるPython3の導入方法を動画にしました。こちらをご覧頂いた上で、スクレイピングを始めとしたPython3の活用についてスムーズなスタートを切っていただければと思います。

基本的にはRの方が学習にかかる時間が短い方の方が多いと思いますので、Pythonは特にプログラミングに興味がある方向けの発展編としてお考えください。

動画:慶應SFC AOに合格するためのPython3入門

さて、スクレイピングの活用にとどまらず、Python3の活用の幅は人工知能全般など後半な領域に及びますが、こうしたプログラミング言語を習得するプロセスとしては一般に二つの考え方があります。一つは、こうした動画やチュートリアル、ドットインストールやProg8、idemyやUdemyなどのサービスを使い、とにかく基礎からコツコツ運用していくやり方です。もう一つは、自分がやりたいこと(たとえばこの場合であればスクレイピング)を決め、その入門書を読んで、わからない部分があればこうした動画なども使いながらどんどん調べてわからない知識を埋めていくやり方です。

私個人としては、どちらかといえばやりたいことを決め、入門書を買い、訳がわからない部分があれば調べたりしながら作っていくほうが好みです。このページも実は塾長である私がほとんどすべてコーディング・編集しています。執筆もコーディングもデザインもすべて私で、忙しいので一部のバナーなどはデザイナーに外注していますがそれも含めてかなり細かく編集にあたっては指示を出しています。ですから、そういう習得方法もあると思います。

一方、いわゆる学校での勉強が得意だった「優等生型」の生徒さんは、私のような「作りたいサービスへのモチベーション駆動型」の習得方法よりも基礎から積み上げていくやり方のほうが向いていることもあるようです。人それぞれ成果が出るやり方は異なりますが、自分に向いたやり方でやってみていただければと思います。

【Kerasを使う場合】

人工知能関連の研究では欠かせないKerasの習得方法とは?

また、慶應SFCAOでは「AI」や「ディープラーニング」という言葉を志望理由書に散りばめる方も目立ちます。こういう受験生と差をつけるためにも、もし「AI」や「ディープラーニング」を用いた研究をするのであれば、これらについて深く理解している必要があります。

動画:慶應SFC AOに合格するためのKeras入門

毎日学習会では、Pythonの深層学習ライブラリの一つであるKerasについても入門動画を提供しております。こうした動画を一通り見た上で、自分が作りたいシステムを作る上で役立ちそうな本を書店やamazonなどで買い、実際に作ってみるのが一番勉強になると思いますし、志望理由書や各種書類、面接などで理解不足を露呈させずに済む方法だと思います。

自由記述とは?

慶應SFC AOで合格するために必要な自由記述の書き方とは?

【自由記述で求められる要素】

慶應SFC AOに合格する自由記述の書き方とは?

ここからは慶應SFC AOで合格できる自由記述の書き方について紹介できればと思います。

慶應SFCAOに中卒から合格!自由記述の書き方

デザインの注意点なども含め、動画でも詳しく解説しておりますのでもしよろしければご覧になってください。

さて、慶應SFC AOに合格するために必要な自由記述の書き方を考える上でまず重要なことは、自由記述が慶應SFC AOの提出書類の中でどのような立ち位置に位置づけられているかをしっかり把握することです。慶應SFCの提出書類の中は、大きく分けて二つに大別されます。一つは「受験者の感性を見るための書類」、これは例えば任意提出資料のポートフォリオや自由記述、3分ビデオが該当します。もう一つは「受験者の論理性を見るための書類」、これは例えば任意提出資料の添付論文や志望理由書が該当します。

「自由記述」は言うまでもなく受験者の感性を見るための書類です。ですから受験者のセンスの良さ、受験者のセンス、感性が慶應SFCのそれにふさわしいものであることが求められます。こうしたセンスは一朝一夕で身に付くものではありません。どのようにすればよいでしょうか。

一つの考え方としては、毎日学習会では過去の合格者の膨大な提出資料がありますから、それらをトレースするという方法があります。また動画教材の中でも紹介されているように、どのようなパソコン、どのようなソフトを使い、どのように編集するかも含めて、まずは徹底的にトレースした上でメインカラー・サブカラー・アクセントカラーを自らのテーマにふさわしいものに変え、それから内容を入れるべきでしょう。また内容を入れるときにも大切なのは文字による論理の展開よりも、画像やイラスト、図やグラフなども含めた感性に訴える展開になります。

【経歴の紹介】

慶應SFC AOで提出する経歴はどのように取捨選択すればよいのか?

「自由記述」が感性に訴えるものである、という原理原則を考えると、自由記述の中で記載する自らのプロフィールについては極力テーマと整合性がある疑問点の少ないものにすべきです。まず自分のテーマがあり、そのテーマを研究したいと思うに至った原体験を中心にプロフィールを構成することが大切になります。

過去の合格者の例を見ていると、こういった原体験は必ずしも全国大会出場などの華々しいものである必要はありません。毎日学習会の慶應SFC合格者提出書類を見ていただければ分かることですが全国大会出場歴がある合格者は全合格者の半分にも満たないのです。ですから、慶應SFC AO合格に向けて大切なことは、まず全国大会出場歴がないからといって諦めないこと、もう一つは全国大会出場歴があるからといって自惚れないことです。

それをまず十分に自覚した上で、加えて必要な要素としては、自分がいままで調べてきたこと・やってきたことの中で、自分自身としては小さく思えることであっても拾い上げ、テーマとの関連性について考えることです。慶應SFC AO受験者の指導をしていてつくづく思うことの一つですが、自分が大きなアピールポイントだと考えている実績がさほど大きなアピールポイントにはならない一方で、自分が当たり前にことだと感じていることが実は大きなアピールポイントになることがあります。そうした他者目線で見た時のインパクトと、自分自身が持っている印象の違いを十二分に認識した上でプロフィールを構成していくことが大切です。

【先行研究の紹介】

慶應SFC AOに提出するテーマの先行研究はどのような視点でまとめれば良いのか?

また、自身のプロフィール紹介に加え重要になるのが先行研究の紹介です。自身のプロフィールがパッとしなくても、先行研究紹介をきめ細かく行ったために合格した慶應SFC AO受験生も多数いますから、先行研究の紹介は自己紹介以上に重要だとも言えます。

先行研究を紹介する上で重要なのは、まずは日本語論文や日本語書籍のみならず英語論文や英語書籍にも目を通すことです。少なくとも慶應SFC AOに提出する研究で最も大切なことは、日本中世界中の誰もがまだ未開拓の分野を開拓することです。ですから、自分がこれからやろうとしていることが日本のみならず世界でも類を見ないものである必要があります。

2つ目は、当たり前のことですが意外と出来ていないこととして、すでに研究されている分野とこれから自分が研究しようと思っている分野の境界を明確にすることです。先行研究の紹介は寒色の枠、自らの研究の紹介は暖色の枠でくくるなどの工夫も必要ですが、それ以上に大切なのが先行研究と自分の研究がそれぞれ設定した象限のなかでどこに位置するものなのかを明確にすることです。2×2もしくは3×3、どのような形でもよいのですがなんらかの枠組みを設定し、その中で先行研究がどこに位置するのか、一方で自分の研究がどこに位置するのかを明確にすることが大切です。

【学習計画の紹介】

慶應SFC AOに提出する学習計画は何を参考に作ればよいのか?

また、慶應SFC AOの際に慶應SFCに提出する学習計画もAO入試の評価の中では極めて重要です。

さて、慶應SFCはコンピューター系の研究も多いですから、公式サイトを始めとして多くの機能を学生管理にゆだねています。実際私の同級生も慶應SFC準公式のサイトを学部生時代から運営していましたし、そういう気風がいまだに根強く残るキャンパスです。ですから慶應SFC AO受験者が注意しなければならないのは、AOの提出サイトも含め、慶應SFCのシステムは頻繁に故障するということです。この原稿を書いている現時点でも、慶應SFCのシラバスが故障しているようで現役生含め、多くの学生達が履修登録など含め苦労しているようです。学習計画の立案にはシラバスが必要不可欠ですから、どのようにすればいいのかという相談が私の元にも多数寄せられています。

一つの暫定的なやり方としては、時間割が公開されていますので、時間割に掲載されている授業の中で自分が興味がありそうな授業や研究会を逐一検索した上で、研究会も含めた四年間の履修計画を暫定的につくるという方法もあります。

動画:中卒→慶應SFC AO合格者の研究計画の作り方とは?

動画の後半にもまとめておきましたので、詳しくはこちらからご覧いただけれはと思います。

【良いデザインを作るために】

慶應SFC AOで受かるデザイン・落ちるデザイン

ここまで内容面について詳しく述べてきましたが、ここから先は形式面についてお話していければと思います。

慶應SFC AOの自由記述においては、内容も大切ですがそれ以上に形式面がしっかり整っていることが大切です。過去のSFC AOの合格者を考えてもテキストで打ち出しただけの自由記述を出した時には不合格になったにもかかわらず、毎日学習会とともにしっかりデザインを考えたら合格したという事例が多数ございます。自由記述で大切なのは、誤解を恐れずに言えば論理よりも感性です。(もちろん論理がしっかりしているに越したことはありませんが……)

さて、では良いデザインとのどのようなデザインでしょうか?

ここからは慶應SFC AOで受かるデザイン・落ちるデザインを紹介しながら、慶應SFC AOにおける良いデザインについて考えていきたいと思います。

【良いデザイン4つの基本原則とは?】

慶應SFC AOに合格する良いデザインとは?

改めてここでもう一度考えたいと思います。慶應SFC AOに合格する良いデザインとはなにかを。

慶應SFC AOにおける良いデザインとは、当然のことですが合格するデザインです。ですから、過去に合格した合格者のデザインがもっとも素晴らしい。格好つけているように見えたり、自分の感覚から見て一見抵抗感があるデザインであっても、まずは合格者のデザイン=良いデザインとして受け入れること、マインドブロックを外すこと、まずこのことが最も重要です。

そもそも、ご自身が日頃良いと思っているデザインとはどのようなデザインでしょうか。それは、日頃自分が見ているデザイン、日頃周りの同級生や先生方に褒められるデザインなのではないでしょうか。だとしたら、それがそのまま慶應SFCの教員陣に受けいれられるとは限りません。あなたが逆転合格を望んでいれば望んでいるほどに、あなたが住んでいる世界と慶應SFCの教員陣が住んでいる世界は違うのです。このことをまず認識する必要があります。

その上で、慶應SFC AOの自由記述ではどのようなデザイン性が求められるかについて、コントラスト・整列・反復・近接という4つの側面からまとめました。ぜひご一読いただければ幸いです。

【SFC AO自由記述に必要なコントラスト】

慶應SFC AOでは感性と論理の両面が問われる

慶應SFC AOの自由記述をデザインする際にまず認識しておかなければならないこととしては、慶應SFC AOの自由記述では感性と論理の両面が求められるということです。また、慶應SFC AO合格のために求められる感性と論理はそれぞれあなたが想定しているものよりも遥かに高いことは認識しておかなければなりません。

さて、そもそも人の感性や論理というのはどのようにして養われるものなのでしょうか。それは、日々自らが接しているデザインや書籍、文章、その蓄積から生まれてくるものだと私は考えています。ですから、毎日ゲームセンターに入り浸っているような人は毎日ゲームセンターに入り浸っている人のような感性と論理しか持ちえませんし、逆に優れた芸術やデザイン、論理に日々触れている人は触れているものにふさわしい感性と論理を持てるようになります。

ですから、自らの感性と論理性を鍛える上で大切なのは、まずは身の回りのデザインや書籍などを見直し、合格者に近いものに変えることです。自由記述の内容を合格者のデザインに合わせてトレースすることも大事ですが、論理性やもともとの感性まではなかなか変えられません。ですから、慶應SFC AO合格者がしていたように、先行研究を洋の東西を問わず調べ上げ、自らの研究計画を練る、この遠回りに思えて実は近道であるプロセスを一つ一つ積み上げていくしかありません。

その上で、それらによって培われた感性と論理性を慶應SFC AOの自由記述に反映させるためには、感性と論理性のバランスを常に意識することが重要です。この部分では感性を刺激する、この部分では論理的整合性を守る、といったように自由記述のどの部分で感性に訴えかけ、自由記述のどの部分で論理性を守るかをしっかり考えた上で、感性と論理性のコントラストが守られるように心を砕く必要があります。

【SFC AO自由記述に必要な整列】

慶應SFC AOに必要な余白デザインという思考

また、慶應SFC AOの自由記述を作る際にデザインの出来栄えを大きく左右するのは余白の付け方です。余白は等間隔である必要がありますし、一寸の崩れも許されないものです。慶應SFC AOの自由記述のドラフトが完成したら、必ずしも自身の研究分野に明るい必要はないので、神経質な人(私も含め弊社の講師にも何人かおります)や芸術科目の先生などに余白についてのみコメントを貰うことを習慣にしたほうが良いでしょう。

【SFC AO自由記述に必要な反復】

慶應SFC AOに必要なデザインの統一性

また、慶應SFC AOの自由記述を作成する上では、デザインの統一性にも気を配るべきです。

慶應の公式サイトがそうであるように、かならずメインカラー・サブカラー・アクセントカラーを決めておき、それぞれの比率も理想的なものにするべきです。またフォントの大きさや書体などについても自らの研究の世界観に合わせ細かく統一する必要があります。

【SFC AO自由記述に必要な近接】

慶應SFC AOに必要な近接についての考え方

他にも、対称なデザインであれ非対称なデザインであれ近接は分野としての近さを、近接していないことは分野としての遠さを表します。そうしたモチーフも使えるようにすることで、単に合格者のトレースではない新たな風を慶應SFC AOの自由記述に吹き込むことができます。

ただし、研究内容が斬新であることは評価を高くする要因になりますが、デザインが斬新であることはむしろ評価を低くする可能性もあります。特にそのデザインが斬新すぎるあまりに理解しにくいものであればなおのことです。慶應SFC AOでの評価は一瞬で決まりますし、だからこそ一瞬見ただけでもわかるわかりやすいフォーマットによるデザインであることが重要です。その上で論理性・感性の双方で優れていれば言うことなしです。

志望理由書とは?

慶應SFC AOに合格するために必要な志望理由書の書き方とは?

【志望理由書とは?】

慶應SFC AO合格に必要な志望理由書の書き方とは?

ここまで、慶應SFC AOの提出書類について、作成すべき時系列順に紹介していきました。つまり、慶應SFC AOにおいては、任意提出資料の添付資料→自由記述→志望理由書というように、分量が多いものから少ないものへと内容を煮詰めていくように作っていくことが大切だということです。

しかし、一方で慶應SFC AOの審査の際の重要度からいえば志望理由書はピカイチです。志望理由書をざっと見て見込みがあれば他の提出書類にも時間をかけて目を通してもらえるでしょうし、一方で志望理由書をざっと見てあまり見込みがなければ他の提出書類も軽く一瞥されるだけでほとんど顧みられることはないでしょう。ですから、志望理由書の出来の良し悪しは非常に重要です。

では、慶應SFC AOに合格する上での志望理由書が満たすべき要素とはどのようなものでしょうか。ここからは慶應SFC AO合格に必要な志望理由書の要素を内容面と形式面から考えていきましょう。

【SFCAO志望理由書に必要な4要素】

慶應SFC AOに合格する志望理由書が兼ね備える4要素

まず、慶應SFC AOに合格する志望理由書が兼ね備える4つの要素を確認していきましょう。

[テーマ選びの4条件]

1. SFCの2人以上の先生とできる

2. 自分でできる

3. 他の人がやってない

4. 困っている人がいる

この4つがなによりも重要です。

合格している方の志望理由書は多くの場合間違いなくこの4つの条件を満たしています。

それぞれの条件が重要な理由をここでは紹介し、その上でこの4つの条件を満たしていることを志望理由書上でアピールするにはどのように書けば良いのかについてはその後紹介します。

まず、「1. SFCの2人以上の先生とできる」ことですが、これは慶應SFC AOで合格する上では非常に大切な要素です。慶應SFCはそもそもの建学の理念からして、なにかしらの問題を発見した上で、その問題を解決する上で必要なリソースを学内外を問わず調達して問題解決をしていこうという理念のキャンパスです。ですから、まったく異なった分野であるように思われる2人以上の先生のもとで自らの問題解決をしていくという考え方は必要不可欠です。これが「どうしてSFCで学ばなければならないのか?」という面接での必須質問への答えにもなります。

また、「2. 自分でできる」ことですが、これも慶應SFC AOで合格する上で大切な要素になります。「なぜあなたがSFCに入らなければならないか」という面接での必須質問に答えるためにも、自分ができること、自分のスキルセットをアピールする必要が出てきます。ですから、自分のスキルセットを棚卸しした上で、足りなければ統計手法を始めとした自分なりのスキルセットを身につける必要がありますし、また自分が見落としているが重要なスキルセットがあればそれを先生方から指摘してもらうことも大切です。

他にも、これが一番重要な項目と言っても過言ではないですが、「3. 他の人がやってない」という部分は極めて重要です。他の人がすでにやっている研究には(追試などを除いては)価値はほとんどありません。ですから、自分の研究が日本国内のみならず、英語で検索できるかぎりの世界中の研究を見渡しても他に類を見ないものであることを証明する必要があります。

また、「4. 困っている人がいる」という点も重要です。自分の研究が他に類を見ないものであっても、だれも解決してほしいと思っていないものであれば無意味な研究になりかねないからです。ですから、少なくともその研究は問題解決する価値があるものであるということを示す必要があります。

【学際融合】

慶應SFC AO合格のためには他の学部ではできない学際分野の研究である必要がある

慶應SFC AOに提出するテーマが学際領域の研究である必要について、もう少し細かく掘り下げてみましょう。

まず、慶應SFCがどのような歴史的背景から産まれたキャンパスなのかを考えれば、慶應SFCでの研究に求められている社会的要求が分かるはずです。慶應SFCは1990年に誕生したキャンパスですが、この時代はソ連の崩壊などで世界が激変した時期です。

そもそも、ソ連の行き詰まりの原因を考えると、人々の問題解決よりも政治的な主義主張を優先するかのような非人間的な体制がその大きな原因であると考えられます。こうした考え方の弊害は学術の世界でも大きく、たとえば経済学的に合理的だとされた解決策が人々の幸福には必ずしも資さないものであったりするような例は枚挙に暇がありません。ですから、こうした一分野一学問からの問題解決ではなく、問題解決を主軸に据えた上で様々な学問分野の知見を生かす必要があります。

【独立自尊】

慶應SFC AO合格のためには自身が研究に貢献できるスキルを持っている必要がある

また、慶應SFC AOに出願されるテーマは、全てが実現したら全員がノーベル賞を取れるのではないかと思えるほど先進的かつ画期的なテーマが多いのが特徴です。しかし、実際にはそれらのテーマがそのまま実現されることがほとんど無かった時期もあります。その大きな要因としては、やはり実際に絵に描いた餅である研究計画を作っても、それを実行できるスキルがなかったことに集約されるでしょう。

ただ、もちろん大学はそうしたスキルも含めて学ぶ場所ですから、現時点でそうしたスキルがなくとも悲観的になる必要はまったくありません。しかし一方で、慶應SFC AOは慶應義塾大学のような難関名門大学に入れるにもかかわらず現時点での学力を問わずに出願できるAOですから、やはり高い学力の代わりになにかしら画期的な実装能力を持っていたほうが有利に働くのも事実です。

そうした事情を鑑みると、やはり自身が研究に貢献できるスキルを持っていることが重要になりますが、いまからプログラミングを習得したとしても出願までにその分野の出願者と差をつけるようなスキルを身につけることは困難だと思います。そこで考える必要があるのが統計分析のスキルを身につけることです。毎日学習会ではRやKHcoderを用いた計量分析スキルを身につける教材も公開しておりますので、興味がある方はぜひご覧いただければ幸いです。

動画:慶應SFC AOに合格するためのR入門

動画:慶應SFC AOに合格するためのKH Coder入門

【先端開拓】

慶應SFC AO合格のためにはまだ誰も研究していない未踏の領域にチャレンジする必要がある

また、慶應SFC AOで提出する書類というのは、研究計画としての側面が強いものですから、やはり研究である以上、まだ誰も研究していないことを研究すべきです。では、誰もやっていないということをどう証明するかというと、日本語論文を一通り調べ尽くしたというだけではまだまだ不足で、少なくとも英語論文を一通り調べ尽くした上で、まだ未開拓の領域であることを示す必要があります。

その上で、未開拓領域がまだ研究されていない理由には様々なものがあると思いますが、やはり一番SFC向けの未開拓領域がまだ研究されていない理由は、その分野が学際領域であり、既存の学部では研究しえなかったということでしょう。他にも様々な理由が考えられますが、いずれにしてもその理由を慶應SFCであれば、自分であれば解決できるという立て付けにする必要があります。

【問題意識】

慶應SFC AO合格のためには困っている人がいる分野での研究である必要がある

また、テーマを考える上で当然のことですが、テーマは困っている人がいる分野での研究であるべきです。大学・学部によっては困っている人がいる、などの要素は全く関係なく基礎研究に没頭できる大学もありますが、慶應SFCは残念ながらそういった大学ではありません。慶應SFCはとにかく実学を重んじるキャンパスです。Forbesの日本の大富豪ランキング100にランクインされる人が30代でも非常に多いのが慶應SFCの特徴です。ですから、とにかく実際目の前に困っている人がいるようなそういう研究であることが求められます。

【SFCAO志望理由書に必要な構成5大要素】

慶應SFC AOに合格する志望理由書が兼ね備える+5要素

ここまでで、内容面について慶應SFC AOで合格するために必要な4つの要素を説明しました。ここからは、形式面について慶應SFC AOで合格するための要素を説明したいと思います。

まず、慶應SFC AOで合格するための志望理由書に必要な形式面での要素は、端的に言えば慶應SFCのアドミッション・ポリシーに沿っていることです。慶應SFCのアドミッション・ポリシーとはなにか。シンプルに言えば、それは慶應SFCが「問題発見」「問題解決」のキャンパスだということです。

さて、「問題発見」するためにはなにが必要でしょうか。「問題発見」するためには、これまでの議論を整理する必要があります。ですから「議論の整理」を「問題発見」の前に書く必要があります。

また、「問題解決」するためにはなにが必要でしょうか。「問題解決」する前に問題の根本的構造が何かを明らかにするための「論証」が必要になります。ですから、「論証」を「問題解決」の前に置く必要があります。また、「問題解決」の後にはその問題解決が本当に正しいのかを吟味するための「吟味」を置く必要があります。

このような派生の必要性から生まれたのが、志望理由書の5STEPsです。それぞれどのようなことを書くべきか考えていきましょう。

【議論の整理】

慶應SFC AOに合格するためには先行研究とその課題がまとまっている必要がある

まず、志望理由書に一番最初に書くべきことは、先行研究がどこまで既存の課題を解決しており、一方でまだ解決されていない課題としてはどんなものがあるか、ということです。特に慶應SFCのような様々な分野にまたがって研究を行う学部では、すべての教員があなたの研究したい分野について詳しいわけではありません。ですから、その分野についての理解が乏しい教員にもしっかり伝わるように、どの部分までは先行研究が課題を解決しているのか、またどこから先は解決されていないのかをしっかり明記する必要があります。

また、先行研究を探す際には、国内論文だけではなく英語で読める限りの国外論文にも注目する必要があります。特に基本的には慶應SFCのような学際融合型の面白い研究は日本語でなされているケースはほとんどなく、たいていは英語の論文が主だった先行研究になることが多いのです。ですから、英語論文を毛嫌いすることなく英語論文をしっかり読んだ上でまとめていく必要があります。

また先行研究を自分の研究にどう生かすか、という観点から言えば、特に海外研究で用いられている優れた研究を国内向けにローカライズするという形でも十分意義がありますが、できれば国内外の研究で見つかった課題に新しいアプローチ、学際融合型のSFCだからこそ可能な形でアプローチするというのが最も評価が高くなるかと思います。

【問題発見】

慶應SFC AOに合格するためには他の人とは違う問題意識を持つ必要がある

また、先行研究の分析がある程度済み、その後問題意識を書く段でも注意しなければならないことは数多あります。

まず大切なこととしては、自分の持つ問題意識が他の人とは違うことです。すでに解決されている課題の追試などはそれはそれとして意味がある部分もありますが、少なくともSFCで求められていることではありません。他の人とは違う問題意識を持つこと、まずこれがスタートになります。

では、他の人とは違う問題意識を持つためにはどうすればよいか、たいていの人がおもいつくような研究というのはもうすでになされていますから、なにか今までの研究者が避けてきた理由がある研究を行うことが大切になります。

例えば、学際融合型でなければ実現できない研究はこうした研究の代表例の一つです。慶應SFCは学際融合型のキャンパスですから、そういう意味でいえばこうした研究は相性が良いでしょう。また、ローカライズの必要がある研究や、差別などの社会的タブーが深く関わるがゆえに実現できなかった研究についても価値ある研究と言えるのではないかと思います。

【論証】

慶應SFC AOに合格するためには他の人とは違う問題の見方をする必要がある

また、他の人と異なる研究を行う上では、「問題意識」のみならず「問題の見方」も他の人とは異なっている必要があります。

たとえば、先ほど例に挙げた社会的差別の件であれば、多くの研究は法整備や人間の意識に焦点を当てて研究されていることが多いようです。それをたとえば金融や不動産、マーケティングやインターネットの観点から研究すればそれだけでもいままでにない研究が出来ます。そうした研究は都市の再開発や、その際のマーケティングなどにも大きな影響を与える革新的な研究になるでしょう。

このように、今まである固定の側面からしか研究されてこなかった分野について、新たな角度から研究することによって新たな知見が生まれることもありえます。慶應SFC AOに出願する場合にはそうした他の人とは異なったものの見方を身につけることも重要になります。

【結論】

慶應SFC AOに合格するには未踏の領域に対して自分なりのアプローチを持つ必要がある

また慶應SFC AOに合格するためには、今までにない問題意識の立て方、問題の見方ができるだけではなく、今までにない問題解決ができることが重要になります。いままで解決されてこなかった問題、いわば未踏の領域の問題について、自分なりのアプローチを立て、解決へと導く実装力が慶應SFC AOでは求められます。

そうした実装力をどのように身につければよいのか、いろいろな考え方がありますが慶應SFCの教育方針を見ていると、まずはデーターを自由自在に扱えるようになることはその第一歩として非常に重要であると毎日学習会では考えています。数量データーのみならずテキストデーターをも縦横無尽に使いこなし、いままで見えてこなかった事実を浮き彫りにすることで新しい問題解決法を生み出し実行し社会を良くしていく、このことがまず慶應SFC AOで求められることになります。

もちろんその上で、プログラミングなどを駆使したより高度な実装力をお持ちの方は、そうした特性を十二分にPRしながら慶應SFC AO合格を狙う事が大事になります。

【吟味】

慶應SFC AOに合格するにはなぜ慶應SFCである必要があるのかを明記する必要がある

また。慶應SFC AOに合格するためには、優れた実装力・問題解決能力を持っているだけでは不十分です。実際のところ出願してみないとよくわからない部分もありますが、慶應SFCに入学するよりも筑波大学や東京工業大学のAO・AC入試のほうが向いている、結果として筑波大学や東京工業大学は合格したが慶應SFCは合格しなかったという生徒さんも中にはいます。では、ずば抜けた実装能力を持っていても慶應SFC AOで合格する生徒としない生徒にはどのような違いがあるのでしょうか。

まず、慶應SFCが他大学・他学部と顕著に異なる点としては学際融合型の学びを志向していることです。ですから、どれほど優秀な人でも「このテーマであれば法学部に行ったほうが効率よく解決できるよね……」「このテーマであれば経済学部に行ったほうが効率よく解決できるよね……」というテーマを出す人が慶應SFCに合格することはありません。あくまでも学際融合学部である慶應SFCだからこそ実現可能な研究計画を慶應SFCは求めています。

志望理由書の吟味の部分ではそのような慶應SFCへの適性を示す記述が求められます。既存研究の整理や、問題意識の着眼点、問題の見方、問題の解決方法、その実装力に加えて慶應SFCへの適性もしっかりあれば慶應SFC AO合格はかなり近づいているといえます。

3分ビデオとは?

AOに合格するために必要な3分ビデオの作り方とは?

【3分ビデオとは?】

慶應SFC AOの3分ビデオとは?なぜ2020年度から導入?