問1(35文字)(20/200)

……「誰が」が書かれていれば5点、「何を」が書かれていれば5点、新規性5点、ニーズ5点

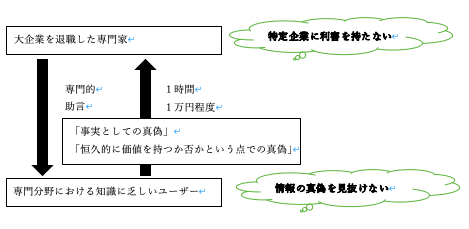

大企業を退職した専門的知識を持つ専門家から助言を受けられるサービス

(33文字)

問2(図)(40/200)

……供給側が書かれていれば5点、供給側の説明があれば5点、需要側が書かれていれば5点、需要側の説明があれば5点、供給側が提供するサービス・モノが書かれていれば5点、需要側のニーズが書かれていれば5点、新規性があれば5点、ニーズが感じられれば(緻密性)5点

問3(200字)(20/200)

結論……

(10/20) ……書かれていれば4点、新規性4点、緻密性2点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1

私は大企業を退職した専門的知識を持つ専門家から助言を受けられるサービスを開発した。

根拠……

(10/20) ……書かれていれば4点、新規性4点、緻密性2点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1

なぜ、退職者による助言サービスを立ち上げたかというと、退職者は特定企業との利害を持たないため特定商品の売り込みなどを行うことがなく、中立的な立場で「事実としての真偽」と「恒久的に価値を持つか否かという点での真偽」という基準を満たした情報を提供できるためだ。

私は大企業を退職した専門的知識を持つ専門家から助言を受けられるサービスを開発した。

なぜ、退職者による助言サービスを立ち上げたかというと、退職者は特定企業との利害を持たないため特定商品の売り込みなどを行うことがなく、中立的な立場で「事実としての真偽」と「恒久的に価値を持つか否かという点での真偽」という基準を満たした情報を提供できるためだ。

(169文字)

問4(800字)(120/200)

議論の整理……

(5/120)……書かれていれば2点、新規性2点、緻密性1点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1

21世紀初頭の歴史をまとめると、ありとあらゆる側面の民主化が進んだといえる。インターネットの普及は言論の自由を大きく広げ、膨大な情報の流通をもたらした。他にもインターネットの登場により小資本での起業が可能になったことから、ソーシャルメディアなどの新たなメディアのあり方が生まれ、情報の流通に大きな変化がもたらされた。

問題発見……

(5/120) ……書かれていれば2点、新規性2点、緻密性1点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1

そうした中で問題となっているのが、情報過多である。大学受験一つ取ってみても、英語の授業は数限りなくインターネット上に存在するものの、どれを選び、どのように勉強すれば良いのかというパーソナライズされた納得に足る情報を見つけることは難しい。

論証……

(90/120) ……課題文からの引用1項目30点満点×最大3項目、30点のうち書けていれば各10点、新規性がある視点の場合各10点、他の項目と連携して論理を形成するなどの緻密性があれば各10点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1

資料3で紹介されている「エジソン式発明」では、まず「要求(切迫感)」があり、それを「知識」がフォローする形で発明が進む。しかし、今日のように言論の自由が著しく拡大された社会では知識があまりにも多すぎることから、一個人だけでは膨大な情報の真偽を判断しにくくなっている。

資料2で触れられている「デザインの陳腐化」はなにもデザインに限った話ではなく、こと情報一般についても言えることだ。情報の氾濫は情報の陳腐化のスピードを早めている。そうした中では恒久的に価値を持つ本質と、まやかしのトレンドの違いを見分ける眼が必要となる。

また、資料1で触れられている「サービスとフローに基づく資本主義」はこうした時代だからこそ求められている。情報という財を購入すれば事足りた時代から、その情報の「事実としての真偽」と「恒久的に価値を持つか否かという点での真偽」の双方を見分ける眼をもった専門家によるサービスを必要とする時代への移行しているのだ。

結論……

(15/120) ……書かれていれば5点、新規性5点、緻密5点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1

そうした中にあって、自らが意思決定をする際に、その分野に詳しい中立的な専門家からこうした2つの観点からのアドバイスを受けることは新聞を取るのと同じように多くの人にとって習慣的なことになっていくだろう。

吟味(=クロージング)……

(5/120) ……書かれていれば2点、新規性2点、緻密性1点、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1

こうした専門家のサービスを受ける上で大切なのは、なによりも「中立性」だ。そういう意味では、我々が設立した既存の企業の利害に囚われない退職者による助言サービスは利用する価値があるだろう。

21世紀初頭の歴史をまとめると、ありとあらゆる側面の民主化が進んだといえる。インターネットの普及は言論の自由を大きく広げ、膨大な情報の流通をもたらした。

そうした中で問題となっているのが、情報過多である。大学受験一つ取ってみても、英語の授業は数限りなくインターネット上に存在するものの、どれを選び、どのように勉強すれば良いのかというパーソナライズされた納得に足る情報を見つけることは難しい。

資料3で紹介されている「エジソン式発明」では、まず「要求(切迫感)」があり、それを「知識」がフォローする形で発明が進む。しかし、今日のように言論の自由が著しく拡大された社会では知識があまりにも多すぎることから、一個人だけでは膨大な情報の真偽を判断しにくくなっている。

資料2で触れられている「デザインの陳腐化」はなにもデザインに限った話ではなく、こと情報一般についても言えることだ。情報の氾濫は情報の陳腐化のスピードを早めている。そうした中では恒久的に価値を持つ本質と、まやかしのトレンドの違いを見分ける眼が必要となる。

また、資料1で触れられている「サービスとフローに基づく資本主義」はこうした時代だからこそ求められている。情報という財を購入すれば事足りた時代から、その情報の「事実としての真偽」と「恒久的に価値を持つか否かという点での真偽」の双方を見分ける眼をもった専門家によるサービスを必要とする時代への移行しているのだ。

そうした中にあって、自らが意思決定をする際に、その分野に詳しい中立的な専門家からこうした2つの観点からのアドバイスを受けることは新聞を取るのと同じように多くの人にとって習慣的なことになっていくだろう。

こうした専門家のサービスを受ける上で大切なのは、なによりも「中立性」だ。そういう意味では、我々が設立した既存の企業の利害に囚われない退職者による助言サービスは利用する価値があるだろう。

(797文字)

コメントを残す