問1(40/200)

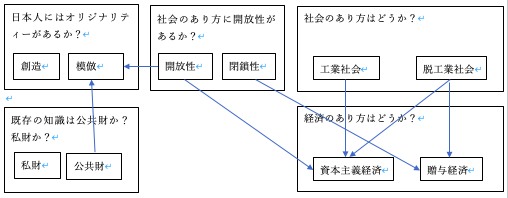

……キーワードを10個使っている各1×10、図のそれぞれに論点がある5、相互関係がある5、まとめ方に新規性がある10、まとめ方に緻密さ(もれがない、だぶりがない)がある10

問2(160/200)(1000字)

問題発見(20/160)……高度情報社会において日本が世界でどのような役割を果たすべきか

……書いてあれば5、新規性があれば10、緻密性があれば5、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1

高度情報社会において日本が果たすべき役割は、資料1にもあるように自ら「基本特許」「基本技術」を生み出していく姿勢である。そうしたイノベーティブな取り組みをするためには、既存の技術の延長線上にはない、新たな技術の開発が必要であるが、こうした技術は集団で意思決定を行う大企業では行いにくい。むしろ多くの人が反対しても、「できる」という信念を持って取り組むベンチャー企業こそがそうした技術を開発しうる。では、なぜ日本ではそうした企業によるインパクトある新規技術開発が進んでいないのかを考えたい。

論証(100/160)……課題がなにか

……A→B→C→D→E, なぜなぜ分析、書いてあれば各5、新規性があれば各10、緻密性があれば各5、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1

まず、問1でまとめたように、脱工業社会には贈与経済としての側面と、資本主義経済としての側面がある。贈与経済はその性質上閉鎖的な側面を持ち、一方で資本主義経済はその性質上開放的な側面を持つ。ここで、日本での技術開発のあり方を見ていると、米国の多くの技術系企業と異なり、日本では大企業とベンチャー企業オープンイノベーションが進んでいない。

なぜオープンイノベーションが進んでいないかというと、日本企業はベンチャー企業のことを信用せず、贈与経済の枠外として扱っているためである。

では、なぜ大企業の技術者がベンチャー企業の技術者を贈与経済の枠外として扱うかというと、彼らが考える新規技術開発においてはあくまでも総論が一致した上で技術開発に取り組むことが前提となっており、多くの人が反対しているプロジェクトに対しては尻込みする傾向があるためだ。

では、なぜ多くの人が反対するプロジェクトについて尻込みするのかというと、周囲の評価が出した収益の総量によってではなく、どれだけ失敗をせずに仕事したかどうかに依存していること、また周囲の総意をどれだけ汲み取ったかに依存していることが挙げられる。

こうしたあり方の元凶は、定められた製品をいかに模倣し、いかに失敗なく生産するかが求められてきた模倣時代の残滓であり、今後イノベーティブな技術開発をする上では大きな障害となる。

結論(20/160)……解決のためになにをなすべきか

……書いてあれば5、新規性があれば10、緻密性があれば5、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1

そこで、今後は技術開発の意思決定方法を、現場のメンバーの賛成多数によって決めるボトムアップ型ではなく、現場のリーダーの一存によって決めるトップダウン型にすべきだと考える。また、意思決定の際には何度も稟議を経るのではなく、メンバーやベンチャー企業がリーダーに直接アイディアをぶつけ採用・不採用を決定する形にすべきだ。このような意思決定手法を導入することで、従来とは異なるアイディアが異なった形のまま研究開発されるようになる。

吟味(20/160)……

……書いてあれば5、新規性があれば10、緻密性があれば5、主語・対象語・動詞抜け、漢字間違い、送り仮名間違い(各-1)、論理飛躍各-1

このことにより、模倣品製造時代とは違う、イノベーティブな技術開発が可能となるだろう。

高度情報社会において日本が果たすべき役割は、資料1にもあるように自ら「基本特許」「基本技術」を生み出していく姿勢である。そうしたイノベーティブな取り組みをするためには、既存の技術の延長線上にはない、新たな技術の開発が必要であるが、こうした技術は集団で意思決定を行う大企業では行いにくい。むしろ多くの人が反対しても、「できる」という信念を持って取り組むベンチャー企業こそがそうした技術を開発しうる。では、なぜ日本ではそうした企業によるインパクトある新規技術開発が進んでいないのかを考えたい。

まず、問1でまとめたように、脱工業社会には贈与経済としての側面と、資本主義経済としての側面がある。贈与経済はその性質上閉鎖的な側面を持ち、一方で資本主義経済はその性質上開放的な側面を持つ。ここで、日本での技術開発のあり方を見ていると、米国の多くの技術系企業と異なり、日本では大企業とベンチャー企業オープンイノベーションが進んでいない。

なぜオープンイノベーションが進んでいないかというと、日本企業はベンチャー企業のことを信用せず、贈与経済の枠外として扱っているためである。

なぜなら、彼らが考える新規技術開発においてはあくまでも総論が一致した上で技術開発に取り組むことが前提となっており、多くの人が反対しているプロジェクトに対しては尻込みする傾向があるためだ。

では、なぜ多くの人が反対するプロジェクトについて尻込みするのかというと、周囲の評価が出した収益の総量によってではなく、どれだけ失敗をせずに仕事したかどうかに依存していること、また周囲の総意をどれだけ汲み取ったかに依存していることが挙げられる。

こうしたあり方の元凶は、定められた製品をいかに模倣し、いかに失敗なく生産するかが求められてきた模倣時代の残滓であり、今後イノベーティブな技術開発をする上では大きな障害となる。

そこで、今後は技術開発の意思決定方法を、現場のメンバーの賛成多数によって決めるボトムアップ型ではなく、現場のリーダーの一存によって決めるトップダウン型にすべきだと考える。また、意思決定の際には何度も稟議を経るのではなく、メンバーやベンチャー企業がリーダーに直接アイディアをぶつけ採用・不採用を決定する形にすべきだ。このような意思決定手法を導入することで、従来とは異なるアイディアが異なった形のまま研究開発されるようになる。

(991文字)

コメントを残す